近年来,医药行业逐渐成为多国反垄断执法监管的重点行业,其中所涉的药品专利反垄断问题亦是理论界和实务界关注的热点。2022年2月15日,我国最高人民法院(“最高院”)首次在非垄断案由案件,上诉人阿斯利康有限公司与被上诉人江苏奥赛康药业有限公司侵害发明专利权纠纷案(“阿斯利康案”)[1]中,对涉及药品专利的反向支付协议进行反垄断初步审查,即从司法机关角度表明了对药品专利反垄断问题的高度关注。可见医药企业在实施药品专利过程中有效识别反垄断风险,做好反垄断合规工作,是避免引发反垄断执法关注和妥善应对诉讼纠纷的有效途径。本文将基于我国法律规定,结合域内外反垄断实践,梳理药品专利实施中典型的反垄断风险场景,以期为医药企业在从事相关业务实践时提供参考。

一、 适用药品专利反垄断问题的法律规定日渐完善

专利权属于知识产权的子类,因而对于药品专利实施中所涉垄断行为的分析总体以我国《反垄断法》(2022年修订)(“新法”)第六十八条为基础,为便于解决实践中日益突出的多样化知识产权反垄断问题,一系列配套法律规定也相继出台。

2015年4月7日,原国家工商行政管理总局公布了《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》,相对细化地规定了知识产权滥用、构成垄断的具体情形。

2019年1月4日,国务院反垄断委员会印发了《关于知识产权领域的反垄断指南》,就知识产权垄断行为的判断,进一步给反垄断执法机构和经营者提供了参考标准。

2020年11月3日,随着机构改革完成,国家市场监督管理总局(“总局”)相应修订发布了《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》(2020年修订版)。

2021年11月18日,反垄断执法机构再次改革,挂牌成立了国家反垄断局,监管升级,首次对外发布文件《国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南》(“《原料药反垄断指南》”),剑指原料药垄断。而原料药领域频发的垄断问题也常与药品专利的实施有关。

2022年6月27日,总局为贯彻落实修订后的新法,发布了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》(征求意见稿)(“《征求意见稿》”),进一步就滥用知识产权排除、限制竞争的行为细化了认定规则和对违法行为的罚则。

二、 药品专利实施中存在反垄断风险的典型场景

由于专利法赋予专利药企的独占性地位,专利药企在其专利药保护期内能够拥有绝大部分的市场份额,然而随着专利保护期的结束,在价格上极具竞争力的仿制药进入市场,其专利药的销售和利润将会面临悬崖式的大跌,为避免陷入“专利悬崖”困局,专利药企往往会采取反向支付、产品跳转等措施维续其垄断地位和市场份额。尽管该等措施可能符合专利法和相关监管程序,但却可能对市场造成排除、限制竞争的影响。

(一)专利权人与竞争对手达成反向支付协议,存在较高的横向垄断协议风险

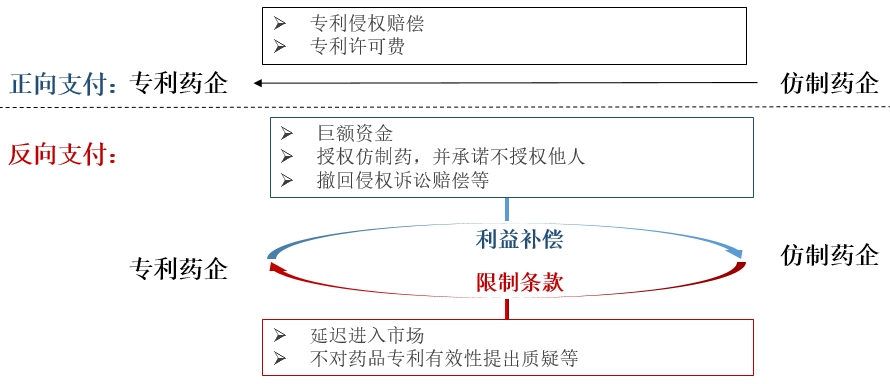

反向支付协议(Reverse Payment Agreement / Pay-for-delay Agreement)是美国1984年《Hatch-Waxman法案》专利链接制度下的产物,最早来源于药品专利侵权诉讼中,专利药企为避免首仿药企对其发起专利挑战,并为延迟仿制药的推出,专利药企会选择达成和解协议,反向支付仿制药企巨额资金,作为利益交换,仿制药企不就药品专利提出质疑或者延迟进入。

随着监管趋严,反向支付隐匿性加强,行为表现逐渐多样化,例如,专利药企也会通过授权仿制药等获得间接利益补偿,排斥其他非授权仿制药企进入市场,以共同维护专利药企的独占地位,分享垄断利润。然而,专利药企反向支付的巨额利益最终会转嫁到消费者身上,损害公共利益,具有明显的反竞争效果,因此在域外一直受到反垄断执法机构的严厉审查和强力的私人诉讼挑战。

图1 反向支付

以美国司法实践为例,在FTC v. ACTAVIS案[2]中,美国联邦贸易委员会(“FTC”)即认为专利药企Solvay在就其品牌药AndroGel专利侵权诉讼中与仿制药企Actavis、Paddock达成和解,以仿制药企放弃专利挑战和推迟仿制药上市为对价,Solvay向其支付上千万美元的和解金。该反向支付和解协议是对贸易的不公平限制,违反了美国反垄断法,FTC对所有和解方提起了诉讼。尽管在该案中,联邦法院与FTC对反向支付协议的垄断审查标准出现分歧——联邦法院认为该类案件适用“合理原则”,未遵循既往判例中采用的“本身违法原则”“快速审查原则”等审查标准,但同时也指出该等反向支付和解协议具有违反反垄断法的可能,即便反竞争效果属于专利潜在的排他性范围,也不能免于规制。

法律层面,我国对于药品专利反向支付协议的反垄断规制,一定程度体现在《原料药反垄断指南》第六条规定[3]中。实践层面,最高院进一步在阿斯利康案中指出“该类协议的安排一般较为特殊,也往往较为隐蔽,可能会产生排除、限制竞争的效果,有可能构成反垄断法规制的垄断协议”,并明确了判断是否构成垄断协议的核心是,该等协议是否涉嫌排除、限制相关市场的竞争。对于反竞争效果的认定,最高院也提出了通过假定“若无”情形“三步走”的分析方法:(1)对比有关协议未签订/履行的假定情形,重点考察药品专利因仿制药申请人提出的无效宣告请求归于无效的可能;(2)如可能性较大,则进一步考察有关协议是否实质延长了专利权利人的市场独占时间、延缓或者排除了仿制药申请人的市场进入;(3)如是,且缺乏正当理由,那么一般可以认定协议具有排除、限制竞争的效果,构成反垄断法规制的垄断协议。

需要提请注意的是,最高院对于此类具有反竞争效果的反向支付和解协议的审查,不仅仅限于药品专利领域中,其他专利领域中,专利权人如与竞争对手达成类似具有反竞争效果的和解协议也会引起竞争法关注。

例如,在上诉人上海华明电力设备制造有限公司与被上诉人武汉泰普变压器开关有限公司垄断协议纠纷案[4]中,最高院认定双方当事人属于具有竞争关系的经营者,作为涉案分接开关专利的权利人武汉泰普在专利侵权诉讼中与上海华明达成的调解协议,就涉案专利产品约定的委托生产安排限制了产品销售价格、生产和销售数量、销售地域等,排除、限制了经营者之间的正常竞争,构成反垄断法禁止的横向垄断协议,因而该调解协议违反强制性规定无效。

(二)具有市场支配地位的专利权人实施产品跳转,存在一定的滥用市场支配地位风险

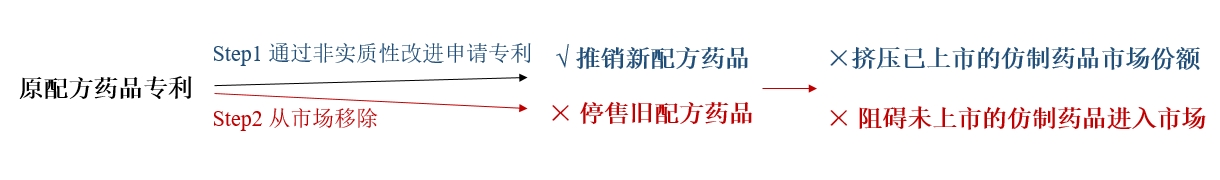

医药行业的产品跳转(Product Hopping)是指专利药企在其品牌药专利即将到期之前,通过对药品进行外在形式的小幅修改,排除、限制未来可能面临的仿制药竞争,[5]是一种延缓仿制药进入市场或挤压仿制药市场份额的反竞争策略。该等行为通常表现为:(1)改变旧专利药的外在形式,例如将胶囊改变为药片,将注射药改变为口服液;(2)通过增减化合物的方式选择分子片段;(3)将单独销售的多种药品进行组合等。

图2 产品跳转

产品跳转可能是一种创新行为,也可能是具有排除、限制竞争效果的垄断行为,尽管我国目前暂未有相关的反垄断实践案例,但是域外对产品跳转的违法审查亦表明了该等行为具有一定的反垄断风险。

美国司法实践中关于产品跳转的反垄断审查标准经历了“合理原则”“消费者选择标准”“仿制药企利益及其他政策综合考量标准”和“软转换与硬转换”。[6]例如,在Abbott Labs. v. Teva Pharms 案[7]中,被告Abbott实施了两次产品跳转行为:(1)对涉案品牌药TriCor的剂型进行了重新设计;(2)对品牌药TriCor的规格作出修改。前述两次产品跳转行为,均触发了30个月的仿制药审批搁置期,并停销旧配方品牌药,将其移出市场。法院采用“合理原则”对被告的行为进行了分析,认为产品改进的目的是促进消费者福利,使之获得更多的选择权,而非通过非实质性的修改推出新产品、移除旧产品,并排除潜在竞争产品进入市场来限制消费的药品选择。

而在New York ex rel. Schneiderman v. Actavis PLC案[8]中,联邦法院开创性区分了软转化和硬转化,并指出不同跳转行为的反竞争效果不同。该案中,被告Actavis实施了两阶段的产品跳转行为:(1)从加强宣传和价格营销方面推销新药Namenda XR,但未将旧药Namenda IR移除市场;(2)为进一步提高市场转换效果,将旧药Namenda IR全部移除市场。证据显示,被告第一阶段的产品跳转仅具有30%的转化效果,但是第二阶段的转换却促使80%-100%的患者转向新药。因此,法院认为,被告第二阶段的产品跳转行为属于硬转换,不仅剥夺了消费者的选择权,还排除了仿制药企公平参与市场竞争,属于反垄断法规制的范畴。同时也指出,软转换没有限制医生和患者对于新旧药以及仿制药的选择,仿制药企因而仍具有替代专利药的竞争优势,因此,软转化一般不具有反竞争性。

欧盟对具有排除、限制竞争效果的产品跳转行为一般通过滥用市场支配地位的分析路径进行规制。例如,在AstraZeneca v. Commission案[9]中,欧盟普通法院分析了涉案相关市场、AstraZeneca具有的市场支配地位、涉案违法行为和竞争效果,认为AstraZeneca实施了两个阶段的滥用行为:(1)向专利局提供误导性信息,获取涉案Losec专利权补充保护的证书,延续其核心专利的排他权;(2)重新申请Losec MUPS片剂药品,同时撤回Losec专利药胶囊上市许可。法院认为,该撤回行为不是以促进竞争为目的的合理行为,此外,占市场支配地位的企业不能采用监管程序来限制竞争对手进入市场,阻碍仿制药企简化新药申请[10]。

(三)具有市场支配地位的专利药企采取反竞争专利申请策略,可能存在一定滥用市场支配地位风险

反竞争专利申请策略只是一个统称性的概念,包含了多种表现形式不一的策略行为,本文在上一节讨论的产品跳转即属于专利权人采取的反竞争专利申请策略之一。对于其他反竞争专利策略,欧委会在其2009年7月发布的制药行业调查报告(“调查报告”)[11]中根据行为影响的竞争对手不同分为(1)影响仿制药企的专利策略;和(2)影响其他专利药企的专利策略。

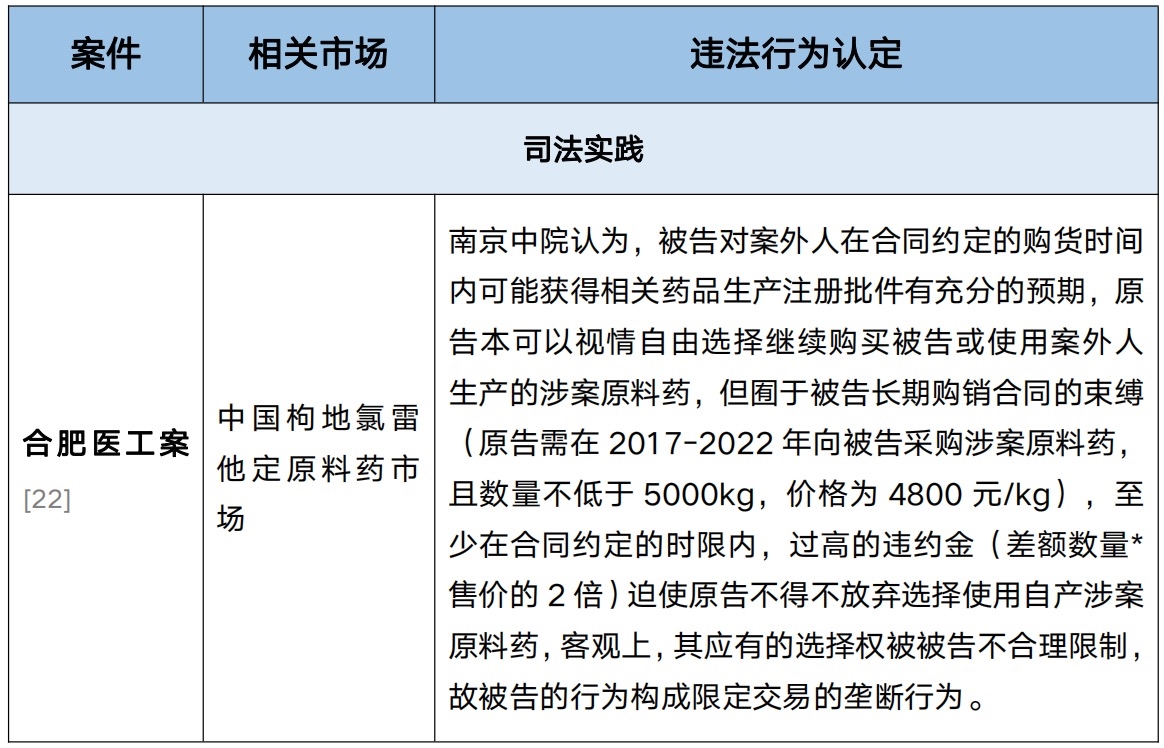

对于影响仿制药企的专利策略,前述产品跳转即属于该类策略之一,还有另一种也备受竞争法关注的是“专利常青”策略,即专利权人在基础专利保护期届满后,通过对渐进式的创新申请专利,也称“次级专利”,从而形成“专利丛林”延长其市场独占期。欧委会认为,由于专利药企次级专利的不稳定性以及仿制药企挑战专利无效更为困难,导致仿制药进入市场具有法律上的不确定性,间接提高了市场进入壁垒,在某些情况下该等行为目的只能是排除竞争。

图3 专利丛林

对于影响其他专利药企的专利策略,欧委会在调查报告中未就具体案件的竞争法评估给出指引,但其明确指出,在需求较高的医疗领域,专利药企的竞争最为活跃,相关专利申请策略,例如防御性专利策略[12],亦可能对其他竞争性专利药企造成同阻碍仿制药企进入市场一样的排除、限制竞争效果。

实际上,欧委会就德国制药公司Boehringer滥用专利申请系统发起的反垄断调查中的涉案行为,即属于影响其他专利药企的反竞争专利申请策略。该案中,Boehringer利用专利申请系统将治疗慢性阻塞性肺病(COPO)的三类活性物质进行结合,与西班牙制药公司Almirall发现的一种新的活性物质有关,两者均属于治疗COPO的专利药,Almirall因此向欧委会举报Boehringer滥用专利申请系统,就COPO申请了无价值的专利。经调查,欧委会发现Boehringer对活性物质进行组合申请专利的行为可能会阻碍Almirall的竞争药物进入市场,涉嫌排除COPO领域的潜在竞争。调查过程中,由于Boehringer同意移除Almirall产品的市场进入障碍,相关肺病的新创新药能够更容易进入市场引入治疗,欧委会结束了对Boehringer的反垄断调查。[13]

值得关注的是,反竞争专利策略申请最早出现在药品专利领域,但如同反向支付行为,也逐渐蔓延到其他专利领域。以我国反垄断司法实践中,宁波科田磁业有限公司等与日立金属株式会社滥用市场支配地位纠纷案[14](“日立金属案”)为例。

该案中,宁波中院认为“涉案专利包中600余项烧结钕铁硼专利中包含了必需专利,使得被告具有控制市场进入的能力,而几十年的烧结钕铁硼技术发展过程中除了被告尚无其他经营者有实际市场意义和份额的相关专利许可产生”,同时也认为该专利包中“不乏创造性不高、实际运用价值较低的专利”。尽管法院没有直接将被告长期控制市场的能力归结于被告围绕必需专利不断申请的专利策略,但从判决的相关认定中可看出,该等专利常青策略具有巩固专利市场壁垒的效果,能够实现排除潜在竞争者进入市场的目的,存在一定的滥用市场支配地位风险。

(四)我国反垄断实践中其他典型的滥用市场支配地位风险场景

我国与药品专利相关的反垄断实践多出现在原料药领域,由于原料药对于生产药品具有特殊作用,一种原料药一般构成单独的相关商品市场,同时由于我国相关制度对原料药的种类、含量和质量做出了严格要求,不可用其他原料药替代,并受专利法保护,企业获得生产资质的门槛较高,因而原料药企业在相关市场中极易被认定具有支配地位,如出现不当经营的行为容易引发滥用市场支配地位的风险,我们就此梳理了司法和执法实践中的主要案例,以供参考。

1. 滥用市场支配地位收取不公平高价

2.滥用市场支配地位实施限定交易

3.滥用市场支配地位实施拒绝交易

需要特别提示的是,利用专利法赋予的支配地位实施滥用行为,不仅出现在医药领域,在其他专利领域也是高发垄断风险的行为。

例如,在日立金属案中,宁波中院即认为,日立金属在烧结钕铁硼核心专利到期之前,申请了大量次级专利。之后利用次级专利提起专利侵权诉讼,在诉讼过中又与相关被告以低价许可涉案专利包进行和解,并承诺不再许可他人,由此共同维护专利带来的市场壁垒,共享垄断利润。原告宁波公司由于无法获得日立金属的专利包许可而不能向海外市场出口涉案专利产品,无法获得下游客户的认可正常参与市场竞争,因此向宁波中院就日立金属拒绝许可的行为提起反垄断诉讼,宁波中院经审理,判决支持了宁波公司主张日立金属滥用市场支配拒绝交易的行为。

4. 滥用市场支配地位搭售或附加不合理交易条件

三、风险应对提示

2022年6月24日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过《反垄断法》修订,将于2022年8月1日起施行。新法在总则中开宗明义,明确“鼓励创新”为立法目的之一,同时也在分则中细化了垄断协议的认定规则,提高了对违法主体的处罚力度。总局随之发布的配套规定《征求意见稿》新增第十九条,关于对认定滥用知识产权排除、限制竞争行为采取的步骤,即包含了“行使知识产权行为的性质和表现形式”“行为对相关市场竞争的影响”。由此可见,执法机构除了通常会关注的竞争影响外,已经开始关注行为本身的性质,换言之,即便药品专利行为符合专利法和医药行业的监管程序,但如行为本身具有排除、限制竞争的目的或效果,将可能落入反垄断法的规制。

进一步,结合我国《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(2020年)就“支持优质仿制药的研发和使用,促进仿制药替代”的明确提出,不难排除随着新法的实施,反垄断监管力度的持续加大,前文所述我国暂未有实践案例的相关涉嫌垄断的药品专利行为,将会受到反垄断执法机构的关注和审查。因此,我们初步就前述风险行为提出以下应对建议,以供相关医药企业参考、完善合规工作,迎接新法的实施。

※具有排除、限制竞争效果的反向支付行为可能会落入新法第十七条或第十九条禁止的垄断协议行为。我们建议,(1)药品专利权人在专利侵权纠纷中如与对方当事人达成和解或调解协议,应进行反垄断审查;(2)在与竞争对手或潜在竞争对手的交流中注意建立信息防火墙,警惕达成的限制条款是否具有排除限制竞争的效果;(3)警惕通过拒绝许可、排他性授权等行为形成轴辐协议,构成组织或实质性帮助他人达成垄断协议,违反新法第十九条规定。

※具有排除、限制竞争效果的产品跳转等反竞争专利申请策略行为,可能会落入新法第二十二条规制的“其他滥用市场支配地位”。该等行为的行为表现与第二十二条明确列举的行为不同,因此我们认为,相关企业需要重点关注自身的市场力量以及相关行为是否会对市场竞争产生排除、限制竞争的效果,针对性地采取合规措施。

以产品跳转为例,我们建议专利药企在推广、转换新药过程中,可以(1)事先评估自身是否具有市场支配地位;(2)合理选取转换时间,如在仿制药进入市场之前实施跳转,可能会涉嫌阻碍仿制药企进入市场,反之,仿制药已进入市场,跳转行为则不会阻碍仿制药参与竞争;(3)推出新药的同时避免将旧药移除出市场,造成对医生和消费者的选择限制。

※ 具有市场支配地位的医药企业,应谨慎就相关药品专利产品进行较高的定价,在与下游企业的交易中,避免出现限定交易、拒绝交易、搭售或附加不合理条件的行为,我国大量的执法实践表明具有市场支配地位的企业实施该等行为具有较高的反垄断风险,尤其是原料药领域的企业应予以特别关注。

此外,如前文所述,实践中知识产权的行使和反垄断问题偶或交织,企业难免在药品专利实施过程中会遭遇反垄断合规问题引发的诉讼纠纷,该情形下,应沉着应对,基于对方的核心诉求制定诉讼战略和战术,妥善解决,必要情况下可寻求外部律师的协助。同时,如果遭遇了垄断行为的损害,也可以积极提起相关诉讼,维护自身合法权益。

注释