本文首发于LexisNexis律商联讯《中国法律透视》。

2023年11月10日,海关总署对其负责起草的《中华人民共和国海关法(修订草案征求意见稿)》向社会公众公开征求意见。此次征求意见的反馈已于2023年12月10日截止。

一、《海关法》修订的背景

现行的《海关法》于1987年1月22日由第六届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过,至今为止已经过了六次修正。但在这六次修正中,仅有发生在2000年的第一次修正是在当时积极加入WTO、完善打击走私机构职能的背景下所做的相对全面、整体的修正;此后的五次修正均是对个别的条款进行具体的修改。也就是说,《海关法》已有23年未在整体结构、法律理念、治理手段等方面进行过较大的调整。

二、修订草案征求意见稿的总体情况——不再是小修小补,而是整体重构

(一)结构上的总体调整

对比现行《海关法》,《中华人民共和国海关法(修订草案征求意见稿)》(以下简称“修订草案征求意见稿”)未作变动、全部保留的条文只有10条,此外删除了25条、修改了67条、新增了28条。这说明,本次对《海关法》的修订不再满足于以“修正”的方式对个别条文“小修小补”,而是根据二十多年来的形势发展和实践经验进行整体的梳理甚至重构。这在修订草案征求意见稿整体章节体例上的调整也有所反映:

修订草案征求意见稿第一百一十三条显示,本次修订完成后,新《海关法》的施行时间将重新起算,1987年1月22日中华人民共和国主席令第81号公布的《海关法》将同时废止。

(二)将风险管理理念贯穿于海关监管全流程

在近二十年的海关执法实务中,风险管理理念早已在扎根于海关工作中,且相关措施愈发精密、高效,但由于法律制定、整体修正时的时代背景所限,现行《海关法》没有关于风险管理的具体条款。而此次的修订草案征求意见稿不仅增加了风险管理的内容,并且设置了“海关风险管理”专章,共6条条文,置于第三章的重要位置中。相关内容不仅概述了风险管理的原则、方法、对象和措施,还对海关收集和发布信息的职权、实行差异化监管的措施与风险控制措施进行了界定。

(三)对现行《海关法》中“关税”一章内容做了大幅删除,留待制定中的《关税法》予以规范

现行《海关法》设置了“关税”的专章(第五章),共13条条文,是海关在关税及代征税征收管理方面最重要的法律基础。此次的修订草案征求意见稿删除了其中的11条规定,所剩的两条规定在修改后与原来的“海关事务担保”一章合并为“第八章 关税与海关事务担保”。这一调整的理由是,制定中的《中华人民共和国关税法》将涵盖现行《海关法》中关于关税方面的规定内容,故修订后的《海关法》只需增加指引性条款即可。另据报道,2023年10月20日至24日举行的十四届全国人大常委会第六次会议对关税法草案进行了审议。

(四)系统性回应了机构改革后的职能整合情况

根据2018年的党和国家机构改革方案,原国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署,海关自此在出入境检验检疫职能方面履行有关法律法规赋予的职权。本次修订草案征求意见稿第一百零八条规定,“海关对进出境交通运输工具、运输设备、人员、货物、物品实施国境卫生检疫、进出境动植物检疫、进出口食品安全监督管理和进出口商品检验,依据本法和相关法律法规执行”。这是明确将《国境卫生检疫法》《进出境动植物检疫法》《食品安全法》《进出口商品检验法》等法律规定的检验检疫职能嵌入到海关的监管流程中。除此之外,修订草案征求意见稿第一百零二条还规定:“当事人违反海关监管规定,但是不属于本法第九十三条至第一百零一条规定情形,依据进出境检验检疫法律法规应当予以处罚的,从其规定”。但也正因为前述出入境检验检疫方面的法律已经有比较完整的体系,故修订草案征求意见稿也没有重复有关方面的具体内容。

三、修订草案征求意见稿中若干值得注意的具体条文

(一)对若干重要基本概念有了明确或更清晰的界定

修订草案征求意见稿对实务中一些比较常见、但此前并没有明确规范定义的基本术语首次明确了具体释义(主要集中在第一百零七条),例如进出口货物收发货人、口岸、海关监管作业场所等,这对于解决一些理论和实践中长期存在争议的问题有根本性的作用:

-

进出口货物收发货人:“是指经海关备案从事对外贸易经营活动,进口或者出口货物并以其名义向海关申报的法人、其他组织或者个体工商户,包括进口货物的收货人、出口货物的发货人。”按此表述,进出口货物收发货人可以是法人、其他组织或者个体工商户,应当经过从事对外贸易经营活动方面的海关备案,从事进出口货物的行为,而且十分重要的是:收发货人是以其自己的名义向海关作出申报的主体,所以其也应当履行相应的义务并承担法律责任。

-

口岸:“是指供进出境交通运输工具、运输设备、人员、货物、物品进出境的港口、机场、车站、跨境通道等。”

-

查验:“是指海关为确定未放行的进出境交通运输工具、运输设备、货物、物品、人员真实情况与申报信息是否一致,以及是否符合相关法律法规而进行实际检查的执法行为。”

-

海关监管作业场所:“是指在进出境口岸以及其他有海关监管业务的地点范围内,供进出境交通运输工具或者境内承运海关监管货物的交通运输工具进出、停靠并办理相关海关手续,以及从事海关未放行货物、物品的进出、装卸、储存、集拼、暂时存放等有关经营活动的场所。”

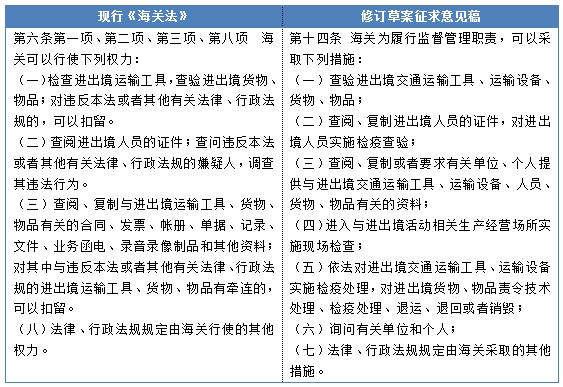

(二)增加、规范了海关可以行使的常规执法措施

这方面值得注意的变化有:首先,修订草案征求意见稿增加了关于行使进出境检验检疫职能的措施;其次,在法律层面明确了海关可以进入生产经营场所实施现场检查;再次,将现行规定中的“查问违反本法或者其他有关法律、行政法规的嫌疑人”修改为“询问有关单位和个人”,询问的范围不局限于有违法嫌疑的人,扩大了海关的调查取证权力。

(三)新增了采取风险控制措施的权力

修订草案征求意见稿第二十八条的内容为:“海关根据维护国家主权、安全、发展利益的需要,可以按照国家有关规定,对进出境交通运输工具、运输设备、人员、货物、物品以及与其相关的企业采取与风险水平相匹配的以下一项或者多项必要措施:

(一)暂停或者不予办理海关手续;

(二)暂停、取消向我国境内出口特定货物的相关资质;

(三)限制、禁止特定国家(地区)的特定货物、物品进境或者出境;

(四)检查电子设备或者设施;

(五)向有关主管部门建议列入不可靠实体清单或者其他管制清单;

(六)指定进境或者出境的海关监管区;

(七)要求相关企业和个人提供足以证明特定风险不存在或者风险水平较低、不足以造成危害的证据材料;

(八)其他必要措施。海关应当根据风险水平变化,及时调整相应措施。”

上述条文提到的措施内容,其中有部分在实践中虽有实际操作——例如暂停或者不予办理海关手续、指定进境或者出境的海关监管区等,但在执法依据上缺少法律层面的明确授权,故修订草案征求意见稿能更好地消除争议、规范执法;其他一些措施,则是对《出口管制法》、《反外国制裁法》等法律和行政法规的内容与海关的工作进行了相应的对接、整合。

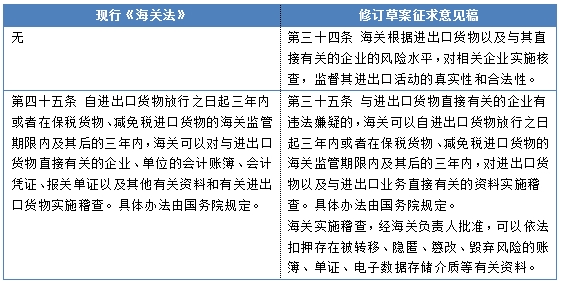

(四)对海关核查和海关稽查的性质和权限有了新规定

按照修订草案征求意见稿的表述,今后的海关稽查将明确针对有违法嫌疑的企业实施。而一般常态管理的勘验检查将被归为“海关核查”。

在稽查方面,修订草案征求意见稿新增了海关可以在某些情况下扣押账簿、单证、电子数据存储介质等有关资料的权力,还在第十六条中规定了海关可在稽查时查询被稽查人在金融机构的存款、汇款,以及在第三方支付机构的交易信息。

(五)更加科学地对打击走私行为的条款予以规范

修订草案征求意见稿第八十九条第四项将认定走私行为的“兜底条款”进行了限缩,表述为“其他致使海关监管货物、物品脱离监管,偷逃应纳税款,或者逃避国家对外贸易管制禁止性、限制性管理的”,这比现行《海关法》中相应内容——“有逃避海关监管,构成走私的其他行为的”更加详细,更加紧密围绕走私行为的本质和危害后果,即“偷逃应纳税款,逃避对外贸易管制禁止性、限制性规定”。

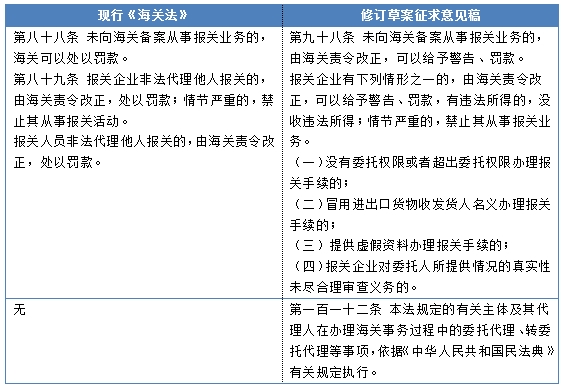

(六)对报关企业的性质和责任划分的界定更加清晰

修订草案征求意见稿第一百一十二条的内容更加明确了报关企业的“代理人”法律地位,同时意味着转委托等民法中的概念也可能会在海关法律关系中被得到认可。另外,修订草案征求意见稿第九十八条更细化了追究报关企业责任的相关条款,有关情形更加对应实践中的常见问题,特别是无权或超出权限代理、以及对委托人所提供情况的真实性未尽合理审查义务均可能受到处罚的条文,应当受到报关企业的特别关注。