A股IPO审核过程中,监管部门采取实质重于形式的原则,实施穿透式监管,其中股东穿透核查要求也是由来已久。在《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》(以下简称“《股东信息披露指引》”)发布以前,在保代培训、窗口指导意见已有就股东穿透核查的相关要求。随着《股东信息披露指引》的公布,股东穿透核查标准逐渐明确。《股东信息披露指引》第五条规定,股东存在“股权架构为两层以上”“无实际经营业务”和“入股交易价格明显异常”,中介机构应当对该股东层层穿透核查至最终持有人。但从实践及窗口指导意见看,大多数情况下,无论持股主体是否存在上述情形,发行人及中介机构均会采用“一穿到底”的核查方式,以避免核查工作存在重大遗漏。该情况在交易所出台《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》《关于进一步规范股东穿透核查的通知》等相关规则后有所改善。

一、股东穿透核查规则体系

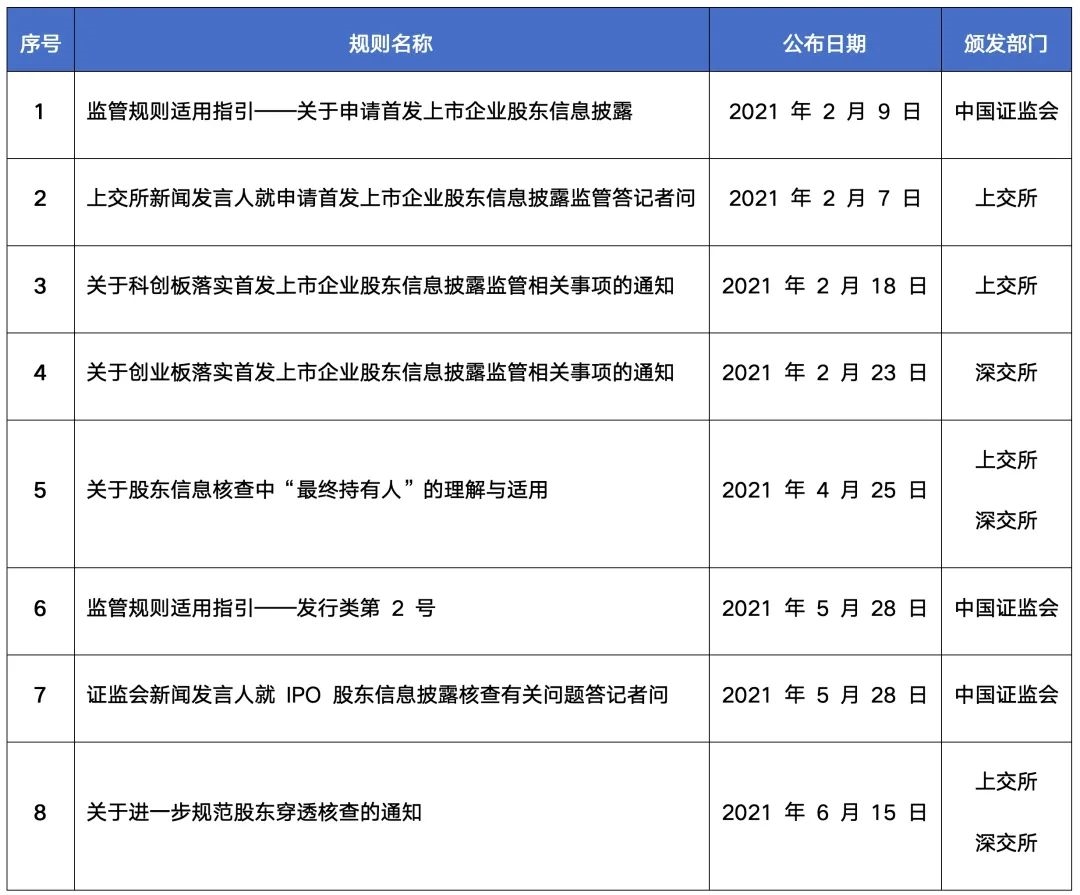

目前,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出台的关于股东穿透核查相关规定和指引,逐步形成了A股IPO股东穿透核查的全方位规则体系,主要如表1所示。

表1 A股IPO股东穿透核查规则

点击图片可放大查看

二、股东穿透核查具体要求

(一)核查目的、核查内容

根据现行有效股东穿透核查监管规则的相关规定,股东穿透核查目的和核查内容要求如下:

1.核查目的

切实防范利用上市进行利益输送、违法违规“造富”等行为。

2.核查内容

股东穿透核查工作的内容,主要包括对股权代持、股东适格性、突击入股及股份限售和自然人入股价格异常的核查。此外,还要求对股东架构存在两层以上、无实际经营业务、入股价格异常等情形,应穿透核查至最终持有人。

核查工作要全面深入,核查范围包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据,形成股东信息披露专项核查报告,并对证监会系统离职人员进行专项核查,并进行信息比对。

需要说明的是,前述形成股东信息披露的专项核查报告,由保荐机构、律师事务所出具,此外,发行人及中介机构还需要就是否涉及证监会系统离职人员入股情况出具专项说明。就北京证券交易所上市申报文件而言,保荐机构及发行人律师无需出具关于股东信息披露专项核查报告,只需出具证监会系统离职人员专项说明。

(二)核查工作

如前所述,股权代持和股东适格性是核查工作的核心,不论是突击入股、入股交易价格异常、股权架构为两层以上且无实际经营业务的,均需要核查股权代持及股东适格性事项。下文就股权代持和股东适格性核查工作进行分析:

1.股权代持核查

首先,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》(2020修正)第24条规定,有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的,如无法律规定的无效情形,人民法院应当认定该合同有效。前款规定的实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议,实际出资人以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利的,人民法院应予支持。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的,人民法院不予支持。实际出资人未经公司其他股东半数以上同意,请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的,人民法院不予支持。

但是,根据《首次公开发行股票注册管理办法》第12条第(二)项的相关规定,发行人的股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。股权代持行为导致未披露实际持有人,导致不符合股份权属清晰的条件。

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》之“三、关于合同纠纷案件的审理”之“30.【强制性规定的识别】”的相关规定,强制性规定涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的,应认定为效力性强制规定。据此,在金融领域,股权代持行为构成对金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的违反,其代持合同效力在法院审判实践中不予以认可。《股东信息披露指引》规定,发行人应当真实、准确、完整地披露股东信息,发行人历史沿革中存在股份代持等情形的,应当在提交申请前依法解除,并在招股说明书中披露形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等。

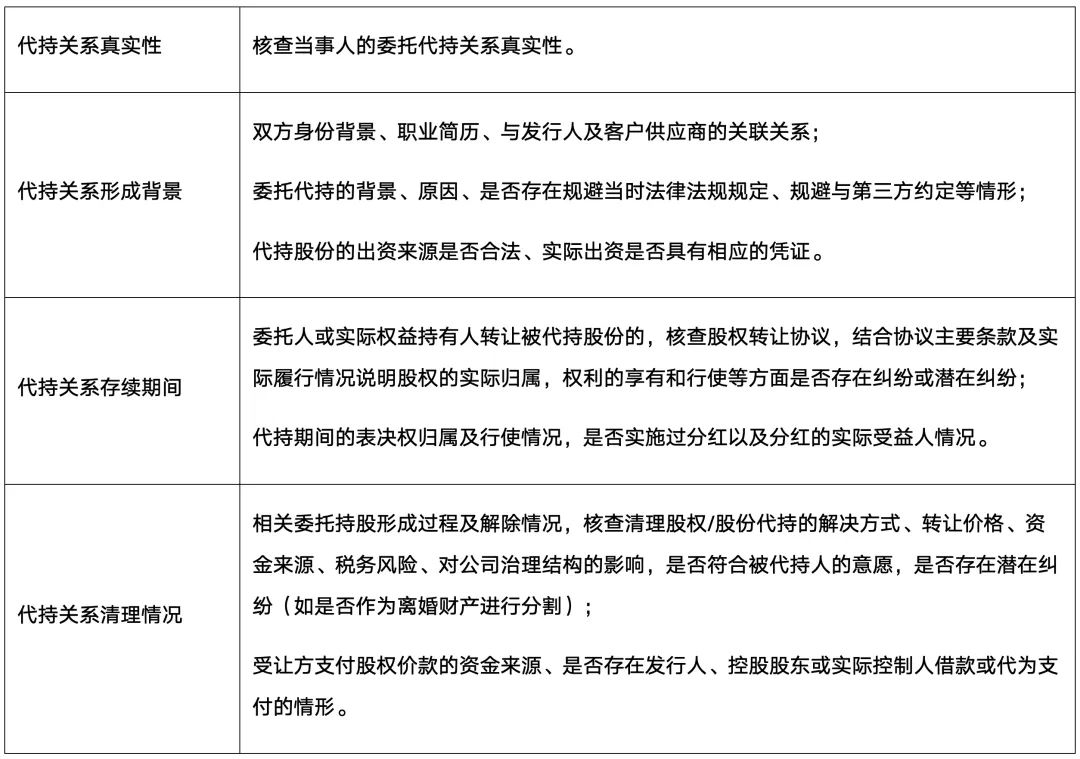

结合《股东信息披露指引》的核查要求及过往项目经验,股权代持核查的主要内容和事项汇总于表2。

表2 股权代持核查主要内容和事项

点击图片可放大查看

2.股东适格性核查

根据《股东信息披露指引》的相关规定,申请首次公开发行股票或存托凭证的发行人应当按照该指引要求充分做好股东信息披露相关工作,发行人在提交申报材料时应当出具专项承诺,说明发行人股东是否存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份。

需要说明的是,股东适格性包括直接和间接股东资格。从现有规定看,究竟哪些主体不具备股东资格,可以分为禁止持股、限制持股及特殊持股三类主体,主要如下:

(1)禁止持股主体

表3 禁止持股主体

点击图片可放大查看

(2)限制持股主体

表4 禁止持股主体

点击图片可放大查看

(3)特殊持股主体

表5 特殊持股主体

点击图片可放大查看

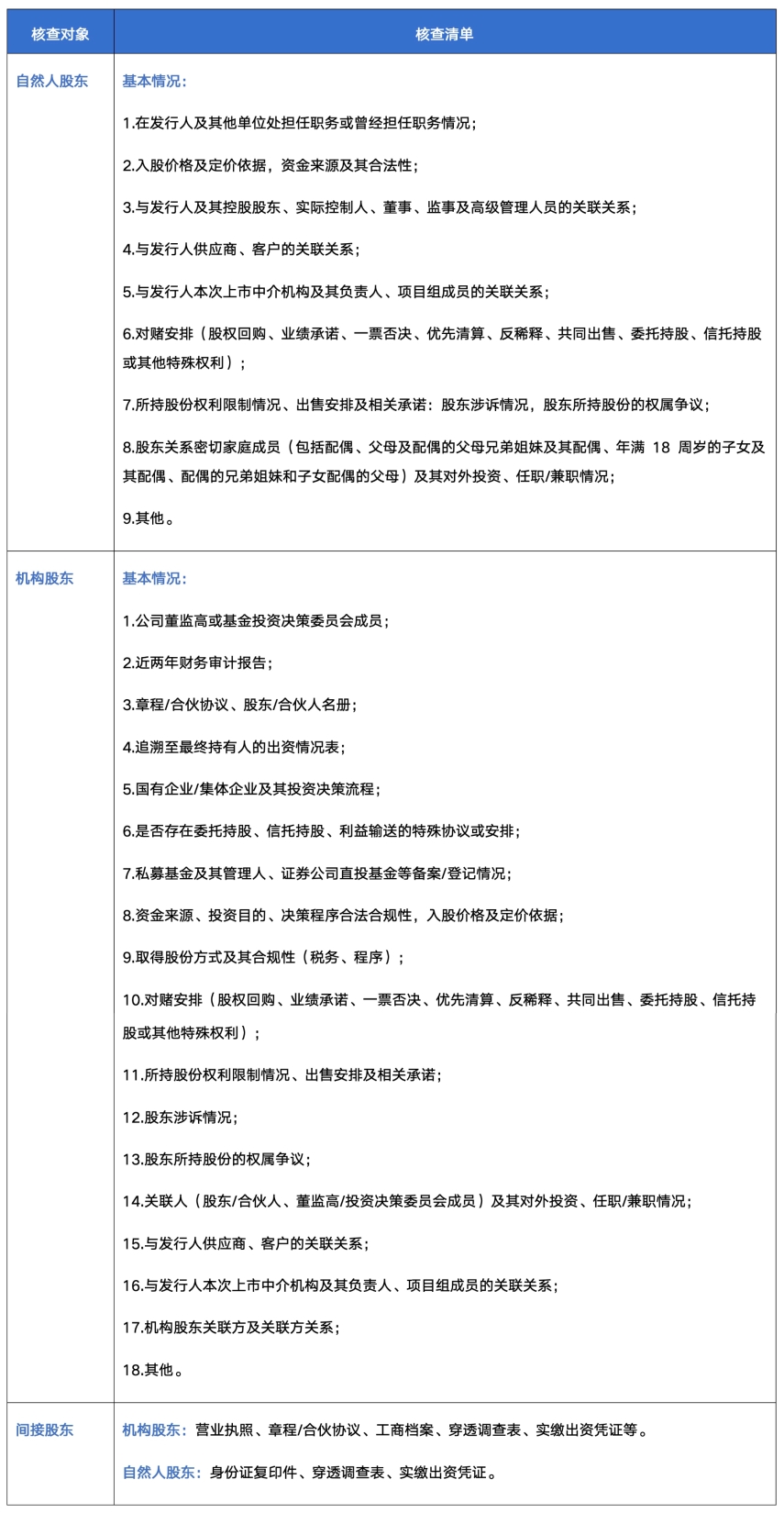

结合现行有效监管规则及审核实践,股东适格性核查对象包括发行人直接/间接自然人股东、直接/间接机构股东,股东核查主要方式和内容如下表6所示。

表6 股东核查主要方式和内容

点击图片可放大查看

《股东信息披露指引》第八条规定,“保荐机构、证券服务机构等中介机构应当勤勉尽责,依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查。中介机构发表核查意见不能简单以相关机构或者个人承诺作为依据,应当全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据,保证所出具的文件真实、准确、完整。”

如上所述,股东穿透核查过程中,应核查内容包括但不限于营业执照、章程/合伙协议、工商档案、审计报告/财务报表、网络核查、调查问卷、访谈、书面确认等,以及其他和项目实际情况相关的股东核查工作。项目组能获取到的股东核查资料取决于发行人和股东的配合程度,实操中通常会受限于核查手段、方式等各种因素,对部分股东数量、持股层级较多、配合难度较大的股东,会参照重要性原则做出一定取舍,但无论如何,均应采取必要核查措施以保证发表的意见真实、准确、完整,决不能仅依赖发行人及直接股东的一纸书面确认/承诺而发表核查意见。

三、IPO实操中股东穿透核查尺度及近期案例

(一)对穿透规则的理解

1.穿透核查范围

如前所述,《股东信息披露指引》发布前,股东穿透核查范围无明确规则和指引。在《股东信息披露指引》落地后,实务中仍存在对股东穿透核查规则的理解差异。

《股东信息披露指引》第五条规定,“发行人股东的股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的,如该股东入股交易价格明显异常,中介机构应当对该股东层层穿透核查到最终持有人,说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。最终持有人为自然人的,发行人应当说明自然人基本情况。”根据该规定,在发行人股东同时存在“股权架构为两层以上且无实际经营业务的公司或有限合伙企业”和“入股价格明显异常”时,才应对该股东层层穿透核查至最终持有人,而实务中执行情况与规定出台初衷相悖。

随着交易所发布《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》《关于进一步规范股东穿透核查的通知》等规则,对“最终持有人”和持股较少(直接或间接持有发行人股份数量少于10万股或持股比例低于0.01%,下同)的核查工作要求均有进一步的明确。

此外,《监管规则适用指引—发行类第2号》(以下简称“《2号指引》”)规定,中介机构依据《股东信息披露指引》、向不特定合格投资者公开发行并进入新三板精选层等规则对股东信息进行核查时,应当关注是否涉及证监会系统离职人员入股的情况,并出具专项说明。

因此,虽然规则明确了“持股较少”“不存在入股价格明显异常”“不涉及违法违规‘造富’”等核查情形,但《2号指引》公布后,要求全面核查证监会系统离职人员的入股情况,则无论该股东是否属于《股东信息披露指引》第五条规定情形或是否属于“持股较少”情形,均需层层穿透核查至最终持有人。而且只有将所有股东都进行穿透至“最终持有人”,方可获取到相关自然人的身份证号码,按照规定提交证监局比对是否存在证监会系统离职人员情形。

结合审核实践及过往项目经验,在A股IPO项目股东穿透核查时,保荐机构及发行人律师一般出于审慎核查、勤勉尽责的角度,将与发行人一起全力争取机构股东的配合,原则上要求层层穿透核查至最终持有人。

2.股东穿透核查更新

在A股IPO审核实务中,申报审计报告的有效期通常为6个月,如果基准日到出具日间隔超过6个月,需补1期报告。通常A股IPO项目在申报后,会根据监管要求更新半年报、年报数据。在保荐机构、会计师更新财务数据的同时,股东信息专项核查报告是否需同步更新?

根据《股东信息披露指引》的相关规定,发行人应当真实、准确、完整地披露股东信息,在提交申报材料时应当出具专项承诺。经全面检索现行有效股东核查相关规则,并未发现相关规则明确股东穿透核查亦需与财务数据一并更新。机构股东,尤其是股东层级较多的股东,股东信息可能随时都在发生变化,而直接股东并不能及时掌握其所有间接股东的变化情况。若股东穿透核查需与财务数据一并更新,则股东穿透核查将可能在审核过程中永无止境地更新下去。

根据审核实践,保荐机构及发行人律师出具的股东信息披露专项核查报告在提交交易所后,不会将其挂网披露(应交易所要求更新核查的股东信息披露专项核查报告亦是如此)。如交易所在反馈问询中涉及股东信息披露的,将在反馈回复中可见相关内容。结合过往项目经验,存在要求更新股东信息披露专项核查报告的情形;亦或是监管机构虽未明确要求更新,但出于谨慎的原则,保荐机构及发行人律师在更新半年报、年报数据的时候,亦会同步更新股东核查事项,并更新股东信息披露专项核查报告,以备监管提出更新要求。

(二)近期案例反馈问询及回复要点

经检索近期案例,部分案例在申报时存在部分股东不符合“持股较少”要求的股东未穿透至最终持有人,交易所均在反馈问询中予以关注,要求解释未穿透的原因、进行补充穿透核查,甚至存在将其作为上会落实问题的情形,部分参考案例问询及回复要点情况如下表7所示。

表7 典型参考案例问询及回复要点情况

注:上述主体名称均作相应模糊处理。

点击图片可放大查看

四、结语

参考上述规则及案例,就股东穿透范围和尺度而言,监管规则和审核实践均要求层层穿透核查至“最终持有人”,对于穿透不符合“持股较少”标准或未穿透至“最终持有人”的情形,交易所会通过问询等方式对未能穿透的部分股东予以重点关注,并要求发行人提供合理解释,或寻求替代核查措施。对于无法消除监管疑虑的情形,会要求发行人继续穿透直至“最终持有人”。

A股IPO过程中股东穿透核查事项作为监管审核重点关注工作,受限于现行监管规则框架及审核要求,以及中介机构核查手段、相关方配合意愿和配合程度等因素,如何既做到勤勉尽责,又能在审慎核查基础上发表意见,是对A股市场中介机构的专业能力、沟通能力和智慧的综合考验。