本文是根据周晗烁律师在威科先行医药法律合规主题月系列活动中,关于“MAH制度下药品上市后权益交易的法律关注要点探讨”直播分享内容的整理汇总,有兴趣的读者也可以进一步观看直播回放【医药法律合规主题月:竞天公诚专场】(点击文末阅读原文进行观看,密码:WK0615)。

商业实操中,存在着大量的药品权益交易需求。而药品上市许可(俗称“药证”)作为药品可以上市销售的“通行证”,是交易各方的关注重点之一。药品上市许可是否具有可转让性?持证和生产能否分离?这些问题的答案定会影响交易模式。让我们结合中国药品上市许可持有人(Marketing Authorization Holder,以下简称“MAH”或“持有人”)制度的确立,从其前世今生来看一下交易模式的变化。

过去已去:

MAH制度确立前的药品技术交易

一、之前的药品技术转让方式

就“药证”持证人和药品生产者之间关系,国际上主要有两类:一是分离制,即上市许可持有人和生产者可以是不同的主体,MAH既可自己生产,也可委托其他企业生产;二是捆绑制,即持有人必须同时是药品生产企业。我国过去则实行的是捆绑制的管理模式,“药证”不可转让。由于上市许可和药品生产捆绑,我国的药品权益交易曾经主要通过药品技术转让(新药技术转让和药品生产技术转让)方式来实现,依据是2009年出台的《药品技术转让注册管理规定》(“518号文”)。

518号文路径下的药品技术转让,对于市场主体而言,存在如下几个方面的掣肘之处:

首先,交易主体的范围受限。受让方只能为有相应生产范围的药品生产企业,且具备相匹配的生产规模[1],研发、销售或投资实体等无法作为受让方。在现实中,由于不能满足主体要求,诸多研发型企业只能将自己研发出来的药品技术转让,就好比古时候自己辛苦养大的女儿嫁人后只能冠夫姓。对以药品销售见长的商业公司来说,对旺销品种想持证而不能,则烦恼自己永远为他人做嫁衣。

其次,可转让标的范围受限。例如:

-

在518号文下,没有《新药证书》[2]的仿制药就只能在集团内的药品生产企业之间转让,转让方与受让方需均为药品生产企业,其中一方控股另一方50%以上,或者双方均为同一药品生产企业控股50%以上的子公司;

-

就进口药而言,仅规定了持有《进口药品注册证》的原申请人将生产技术由境外转境内这一种情形;

-

麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品原料药和药品类易制毒化学品等特殊品种不得转让。[3]

此外,518号文下审批程序复杂。由于药品技术转让本质上都是生产技术转让,因此药品的生产必然发生变更,需通过转让方和受让方双方省级药监部门的审核审查(受让方还涉及生产现场检查、3批样品抽检等)、国家局药审中心的技术审评和综评意见,然后才能取得国家药监局的批准,耗时耗力。[4]

当然,市场上也有应运而生的变通方式。例如,以某创新药研发企业(“A司”)为例,A司自行保留药品相关知识产权(专利及可专利性权利、专有技术、商标、数据等),联合一家药品生产企业(“B厂”),以B厂名义申请取得药证及生产批准文号,A司通过复杂的协议安排来达到实际上控制目标药品的“类所有权”,包括签订一系列《技术转让合同》《专利、技术秘密使用许可合同》《药品合作协议》《药品总经销合同》等,约定由A司将目标药品相关技术及其他权利许可/提供给B厂或渠道商使用,B厂按A司要求生产、向指定客户销售药品、根据药品数量向A司支付相应的技术使用费或其他费用,且B厂应完全根据A司要求进行目标药品技术的转让以及药证署名的变更等。

然而,此变通模式也存在一些风险:

一方面,从登记外观上看,B厂作为药证持有人有权自行对外转让药品技术、变更药证署名。假设B厂未与A司达成一致便擅自行事,此时A司虽可向B厂主张违约责任,但A司通过合同约定享有的意定之权利不能对抗善意第三人。一旦发生,对A司来说,目标药品就宛如断了线的风筝,再也无法控制,更遑论收回(享受权益),即使协议内容约定再完善,A司也只能通过谈判或诉讼方式要求B厂承担违约责任,且现实中获偿金额也通常难以完全弥补损失。

另一方面,如果A司有上市计划,在IPO申请中也可能被发审机构询问与B厂的合同履行风险及潜在纠纷可能性,被重点“关心”A司的发行人资产完整性和生产经营稳定性等。相关案例不少,大家可自行搜索。

二、我国MAH制度的确立进程

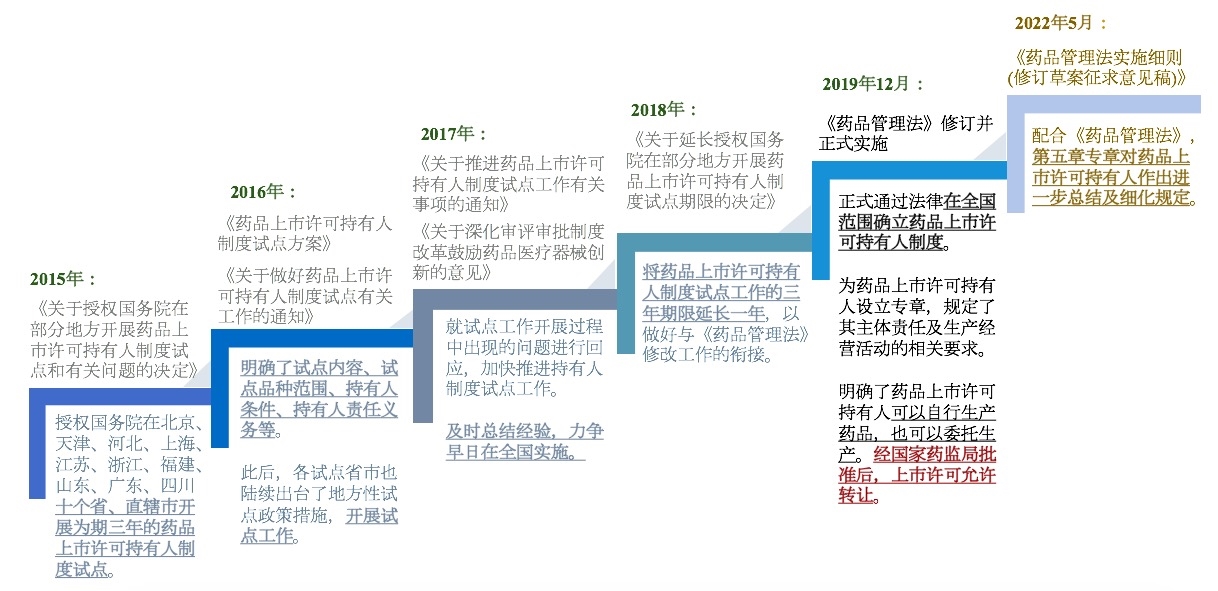

近年来,特别是自2015年以来,我国持续加快药品审评审批及安全监管制度改革,而药品持证和生产捆绑制存在的种种掣肘,不利于药品创新和行业发展。2015年11月,我国首次提出在十个省市开展药品上市许可持有人制度试点,国务院和试点地区随后也相应出台了试点方案,开展了试点工作并取得了积极成效。2019年12月,作为对我国药品监管改革的重要保障和完善,《药品管理法》修订并实施,药品上市许可持有人制度也正式在全国范围确立。我国MAH制度的监管发展沿革见下表:

2019年《药品管理法》进一步明确,MAH可自行生产药品,也可委托药品生产企业生产。经国家药监局批准后,药品上市许可允许转让。至此,药品上市许可的可转让性,使其具有了“财产性权益”的性质;而MAH持证和生产的可分离性,则有利于企业根据商业需求灵活剥离或安排资产,鼓励药品研发创新,促进交易和资源的合理配置。

现在不住:

MAH制度确立后的药品上市许可变更

MAH制度确立后,包括《药品管理法》的修订在内,立法和监管部门相应出台、修订了一系列规定,促进了药品上市后权益交易市场的发展:

交易主体范围扩大

《药品管理法》明确了MAH可以是药品研制机构等其他企业,不再限于药品生产企业。而且,2020年新《药品生产监督管理办法》进一步松绑[5],MAH并非必需实际拥有药品生产厂房/设施设备,就药品生产许可证,可酌情申请自行生产(A证)或委托生产(B证)。

专门规定出台,可转让标的种类增加

2021年1月,国家药监局发布了《药品上市后变更管理办法(试行)》(简称“《办法》”),以专章规定了MAH变更的管理要求和程序。根据《办法》,仿制药等未获得《新药证书》的品种可向第三方转让;进口药品新增了持有人“外转外”的变更情形;在符合国家药监局确定的麻醉药品和精神药品定点生产企业的数量和布局要求前提下,一些麻醉精神类特殊品种允许变更持有人。

程序更简便

2020年新《药品注册管理办法》规定,MAH转让药品上市许可,以补充申请方式申报,经批准后实施[6]。而《办法》及其政策解读[7]也进一步详细说明了MAH转让的具体情形和流程,分为境内MAH变更(“内转内”),境外MAH之间的变更(“外转外”)以及境外生产药品转为境内生产(“外转内”)三种。

继《办法》于2021年1月出台后,根据医药前途汇的信息统计,仅2021年的MAH申报转让申请就有近1500项[8],药品权益交易市场活力被大大激发。

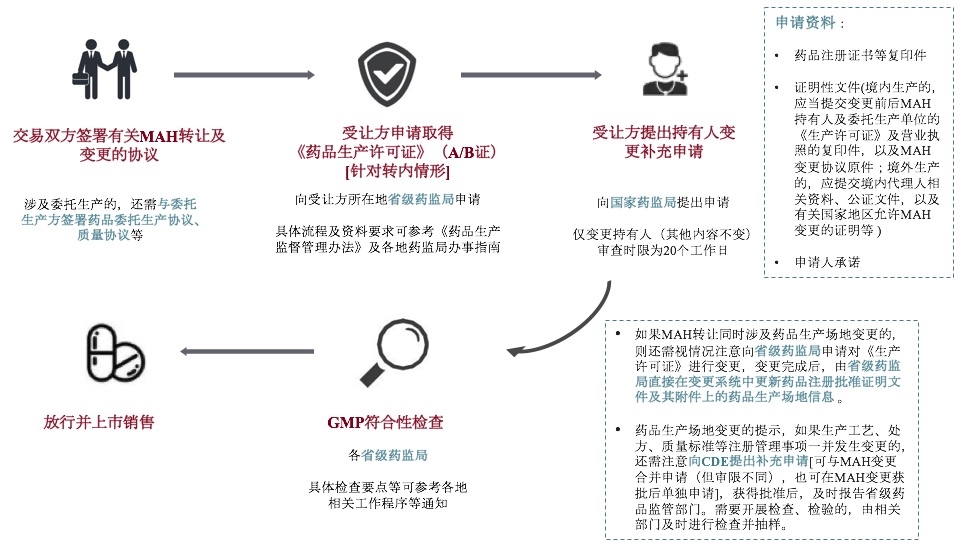

一、MAH转让变更的流程

我们以内转内情形为例,整理了MAH转让变更的大致流程图供参考:

二、MAH持有人能力要求

根据《药品管理法》及相关规定,MAH需承担药品全生命周期的责任,对药品研制、生产经营、上市后研究、药品使用全过程中药品的安全性、有效性和质量可控性承担责任,并负责不良反应监测及报告与处理。因此,对于参与药品权益交易的主体而言,无论是作为药品上市许可申请人(后续的转让方)或者是受让方,都有准入要求,需具备保障药品的安全性、有效性和质量可控性的各项能力[9],尤其是:

质量管理能力

具备符合GMP要求的生产质量管理体系,建立药品质量保证体系、符合《药品生产质量管理规范》要求的规章制度;设立独立的质量管理、药物警戒部门;按照相关质量管理规范要求配备专门的质量负责人、质量受权人、生产负责人、药物警戒负责人等关键人员,履行质量管理、上市放行、药物警戒等职责,且该些关键人员应按要求备案。

2021年颁布的《药物警戒质量管理规范》中,新增了MAH需设置专门药物警戒部门的要求[10];而在2022年5月的《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》(“药品管理法条例草案”或“草案”)中,也予以了重申[11]。

风险防控能力

受让方作为新的MAH,应当制定药品上市后风险管理计划,开展药品上市后不良反应监测,建立药物警戒、药品追溯、召回等制度[12]。《药物警戒质量管理规范》对药物警戒体系建立、运行和维护,就药品不良反应及其他用药有害反应的监测、识别、评估和控制,以及药物警戒活动的开展亦有进一步的细化要求[13]。

责任赔偿能力

受让方需具备一定的资产条件或通过担保、商业保险等方式,体现其赔偿能力。对于该能力的评价标准,不像质量管理和风险防控能力一样有明晰的法律依据,目前可供参考的仅有2022年3月公开征求意见的《药品上市许可持有人检查要点(征求意见稿)》中的少许规定[14]。实践中,受让方所在地的省级药监部门除了关注申请人自身的资产状况外,也常关注是否已购买承担药品侵权责任的商业保险,或有相应的商业担保(例如签署相关担保协议或相关协议中有责任担保条款)。

根据《药品管理法》,国家药监局有权考核认定MAH是否具备相关能力。结合其他配套规定,受让方申请药品生产许可证,以及后续药品上市前的符合性审查,均归受让方所在地省级药监主管。就药品生产许可证,据网络信息的不完全统计,约20个省级药监局已可受理委托生产的B证核发或变更增项申请。一些省份出台了专门的详细流程、申报要求及检查要点,例如河南、浙江、江苏、江西、河南、吉林等,具体可咨询各省局。

因此,建议在签署药品权益转让协议之前,受让方在自查自核同时,提前与国家及省级药监部门沟通,了解监管对MAH之质量管理、风险防控和责任赔偿等能力的审核标准、检查方式、程序等,查漏补缺,未雨绸缪。

三、《办法》中的MAH变更情形及其适用探讨

就药品上市后权益变更,《办法》明文规定了三种持有人变更情形及其方式:

(1)外转外(境外生产药品在境外持有人之间变更):所在国家/地区变更完成→变更后的持有人向国家药审中心提出补充申请。

(2)外转内(境内已注册上市的境外生产药品,由境外生产转为境内生产):应由境内申请人按照药品注册的相关要求,以仿制药注册分类重新申报,但申报资料要求可简化,比如接受符合要求的原注册申报资料、可申请将原进口药作为参比试剂等。

而且,在2023年1月15日前的过渡期间,外转内除了可以按照上述方式进行申报外,境内申请人仍可继续按照518号文要求开展研究并申报补充申请,但逾期停止受理。

(3)内转内(境内持有人之间的变更):《办法》下提到了两种方式——简易模式(仅变更MAH持有人)和二步走模式(后续再申请进行药品生产场地或技术变更等其他补充申请叠加)。

-

简易模式:受让方申领委托生产的B证(向受让方省级药监部门申请)→仅申请进行持有人变更(向国家药审中心提出补充申请,审限是20个工作日)→通过上市前GMP符合性检查(受让方省级药监部门负责)[15]→转让药品上市销售放行。

-

二步走模式:先按简易模式完成持有人变更→持有人经研究后,变更生产场地(包括变更/增加委托生产单位、委托生产和自行生产转换、生产场地增加/变更等情形;报持有人所在地省级药监部门),变更生产技术(包括变更药品生产工艺、处方、质量标准等;报经国家药审中心批准后,向省级药监报告)→监管部门完成现场检查、技术审评、药品抽检抽验等→变更后药品上市销售放行。

由于生产场地信息在药品生产许可证和药品注册证书均会载明,因此,药品上市后发生生产场地变更的,其药品生产许可证和药品注册证明文件都需变更。为了进一步落实“放管服”要求,MAH只需向其省级药品监管部门提出变更《药品生产许可证》申请即可。变更获批后,涉及药品注册证书及其附件载明内容的,由省级药品监管部门直接在变更系统中更新药品注册批准证明文件及其附件上的相关信息,以简化申报程序。

如果交易方有特殊需要,不想分两步走,而希望将持有人变更与生产场地或技术等其他补充申请合并申报(“合并申报”)的模式,可以吗?《办法》及政策解读对此虽并未予以禁止,但审评时限需按照《药品注册管理办法》第96条规定执行。[16]

让我们回到商业场景,简单讨论一下上述三类变更情形在具体适用中的一些特殊情况:

外转外情形下,如果某中资企业购买了某药的多国/地区权益,想境内外同步进行持有人变更,可行吗?按照《办法》及其政策解读中的文件要求,境外所在国/地区主管部门出具允许持有人变更的证明文件、公证认证文件及翻译件等是重要参考文件。因此,原则上要提交境外持有人已被批准变更的证明文件,才可进行境内变更[17]。

外转内情形下,在2023年1月15日前的过渡期间,二选一如何选?建议根据交易目前的实际进展予以考虑。如果已按照518号文开展前期研究和相关工作的,建议可以继续按原路径申报,以减少政策变化带来的影响。因为按照《办法》规定的仿制药路径进行注册申请的,政策上提出会给予一些简化,但目前具体规定还没有出台,情况尚有待观察。

实操里,交易量最多的是内转内情形,那么交易主体是采取简易模式、二步走模式,还是要求合并申报?根据笔者项目经验,药品权益交易内转内适用的商业场景大致可分为三类:

第一类,类似于A司和B厂间的合同控制模式恢复原状的需要。我们在“过去已去”部分已讨论过其间可能有的风险,因此,建议由A司与B厂通过MAH转让变更的方式,要求B厂配合变更药品注册批准文件,将持有人归至A司名下(“商业实质复原”)。在该情况下,生产主体大概率仍为B厂。此情形下,实践中多为简易模式。

第二类,与第三方市场主体间的药品权益商业交易。长期而言,通常都会涉及生产主体的变更。但考虑到交易的交割有时效性要求,但生产转移往往无法一蹴而就,故此情形下常见的商业安排为:

(i) 转让协议签署后一定时间内,先完成MAH变更及其他权属变更(专利、商标等);

(ii) 交易双方设定一定期限作为过渡期(可以是三年、五年等固定期限,也可以先不约定具体期限,由受让方根据自己的生产能力和业务情况灵活安排并提前通知对方),过渡期内仍由原生产方负责生产和供货,受让方按照一定比例支付代工费或者生产利润;

(iii) 生产转移,转让方/原生产方需配合进行相关变更手续,指导受让方指定的新生产方连续生产3批次合格产品等义务。

在此情形下,就是标准二步走模式,付款也会据之相应分期安排。

第三类,集团内部重组目的。实操中,为了配合业务资产重组、融资上市和合规需求,集团公司往往会对体系内各主体间的资产、业务分布予以重组,可能伴随厂房、设施设备及证照等资产在集团内的转移,还可能涉及将持证、研发、生产、销售等职能从一个实体转移、整合或剥离到另一个实体。

该情形下,交易主体对审限的时间要求可能并没有十分迫切,而且转让方和受让方常会在同一省内。某些省份对于省内审批权限内的申报事项可能会有一些简化程序,例如在江西,委托生产方、受托生产方都在省内的,其生产许可证的核发变更可以同步提交资料,药监部门可以同步进行检查和审批;多个品种委托同一企业生产的,可以合并作为一个许可事项;如果涉及注册现场核查、GMP符合性检查的,可以和许可事项变更同步申请、合并检查。

在该模式下,是采取二步走模式还是合并申报模式更有利,需结合各省监管政策要求,因个案而定。这里要提醒的是,虽然是集团内重组,但根据法律规定和监管实操,一旦发生生产主体变更、生产场地变更,很难因“集团公司内部的划拨,厂房、设施、人员等未发生实质性调整”为由,而省略相关审批审评步骤。相关转移变更的人力物力和时间成本,以及因重组及变更程序对业务经营开展稳定持续性可能造成的影响,企业都需预先考虑,不能太过于乐观,以免影响经营稳定性或上市/重组的大局。

未来未至:

跨境生产委托等问题探讨

一、跨境生产委托可行性待明确

MAH跨境持证和跨境生产委托的可能性一直是业界讨论的热点话题。特别是近年来医药产品引进和许可交易很活跃,我国药企出海情形也越来越多,跨境持证和跨境委托生产已经成为很多企业的实际需求,包括某中国企业研发或许可引入(License-in)了某药品的全球多国权益,统一委托了境外某CDMO生产,但希望成为该产品在中国的上市许可持有人等等。

国家药监局此前在《<药品上市许可持有人制度试点方案>政策解读(三)》第十七条中提到,药品MAH制度试点期间,不允许境内MAH委托境外企业生产药品[18]。随着《药品管理法》和《药品生产监督管理办法》的颁布,从规定层面来看,跨境委托生产似乎又被赋予了存在的空间[19],业内也开始纷纷讨论跨境持证和跨境委托生产的可能性。

现行法律法规虽未禁止跨境委托生产,但实操中鲜有例可循,目前境内和境外生产的药品仍然是遵循进口药和国产药两条独立的监管线,境内外生产药品之间的监管壁垒并未被打破。即使是《办法》中有明文规定的外转内情形,实质仍是药证的重新申请,并非完全意义上的MAH转让。更值得注意的是,2022年5月新颁的《药品管理法条例草案》第22条第二款提到:“药品注册申请阶段,申请人与药品试制场地应当同属境内或者同属境外”。但该草案第7条在规定以境内上市为目的的药品进行境内外研制时,并未区分或限制境外的研制活动。

《药品管理法条例草案》中的“药品试制场地”在现有已生效规定下并无直接对应的定义。按照最接近应用场景的《药品注册核查要点与判定原则(征求意见稿)》中的规定来解读,“药品试制场地”有可能涉及药学研制现场和药品注册生产现场。如果我们对此理解无误,且草案后续正式颁布时在此条上无修改,则说明在药品上市注册申请阶段,并未允许MAH跨境持证或跨境生产。

而对于注册完成后的商业化阶段而言,跨境生产能否有所突破?对此,业界也多有建言,希望能够有条件的逐步开放跨境持证和跨境生产,包括考虑在特定地区(如粤港澳大湾区)启动试点等等。对此,《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》中也有涉及,支持港澳药品上市许可持有人、医疗器械注册人将持有的药品医疗器械在粤港澳大湾区内地9市符合条件的企业生产[20]。

那么,进一步地,这次《药品管理法条例草案》新增的一大亮点“分段生产管理”[21],即使在商业化阶段,短期内是不是应该也难以实现跨境分段生产?现实中能期待的至多是园区内、省内以及历史上合作关系紧密的兄弟省份的区域内分段生产协作,例如大湾区之间、上海与苏州等。

二、药品上市许可交易中的待探讨事项

不像技术许可交易(License-in/out)针对尚在研发、临床或注册中的上市前产品,要考虑研发开展、IND、NDA、注册申报等诸多将来事宜以及相应责权利的衔接,而需要事无巨细地约定,唯恐挂一漏万(对此有兴趣的读者可参考笔者此前文章“七宗错丨医药领域技术许可交易的法律风险(下)【放链接】”)。拿到“药证”后的上市许可交易,其监管要求和权益变更程序相对明确,买卖双方间的权利义务可以约定得更清晰。

但是,仍有不少关键性事项需予以提前关注,例如:交易标的范围确定(具体涉及哪些知识产权转让及其改进约定)、交易对价确定、付款和调整机制(固定费用或CVR(contingentvaluerights)付款,付款条件,何时及如何调价)、过渡期的安排与衔接(交割前后义务、与第三方的合同转让、与受托生产方的协议安排和代工费用、供货/生产安排和质量控制、过渡期结束后依要求生产转移),以及特定情况下的交易终止或退出机制等等。并且,根据笔者的项目经验,现在诸多药品上市后许可交易其实是提前安排的,即,买方在看好一个药之后,会和卖方提前签订协议,待卖方取得药品上市许可后再进行MAH转让。随着交易时间的提前,双方要考虑并协调探讨的点就会更多……

以上种种,恕作者笔力不逮,无法在一篇短文里写清楚。而且,纸上得来终觉浅,觉知此事需躬行,有兴趣或需求的读者,欢迎通过文末通讯信息联系笔者进行探讨。

讲座及本文准备过程中感谢杨里程律师的大力协助。

注释

特别声明

竞天公诚发表的相关介绍性文章

目的仅为帮助客户及时了解中国或其他

相关司法管辖区法律及实务的最新动态

和发展,仅供参考,不应被视为

任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期内容有任何问题或建议

请与竞天公诚周晗烁律师联系:

zhou.hanshuo@jingtian.com