一、我国知识产权海关边境保护基本情况

1. 以出口环节保护为主。

2020年,全国海关共在出口环节扣留侵权货物6.13万批,扣留侵权货物数量5497.62万件,占总数的97.85%;在进口环节扣留侵权货物614批,扣留侵权货物120.57万件,占2.15%。

2.查获货物以侵犯商标权为主。

3.跨境电商、市场采购等新兴贸易方式和非传统渠道侵权数量明显上升。

4.侵权案件高发区域主要分布在沿海发达省市。

扣留侵权货物数量靠前的关区依次是深圳、宁波、广州、厦门、上海、杭州、黄埔、天津、北京和青岛。上述10个关区扣留侵权货物数量5454.13万件,占总数的97.08%。

5.侵权货物主要涉及服装鞋帽、皮具箱包、电子电器等类别。

2020年,上述三类查扣货物分别为3.2万批、1.6万批和0.7万批,占总数的88.85%。

6.保护模式向多渠道并进、多部门联动发展。

2020年,海关总署开展寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”、出口转运货物知识产权保护“净网行动”等专项执法行动,突出对邮寄快递、第三方转运等重点渠道以及药品、生物制品等重点商品的监控。会同市场监管总局等部门联合开展2020网络市场监管专项行动(网剑行动),打击跨境电子商务领域侵权违法活动。

二、知识产权海关边境保护的主要法律规定

概念

知识产权海关边境保护,是指海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权、世界博览会标志、奥林匹克标志实施的保护。

执法依据

海关在开展知识产权边境保护中,主要依据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国知识产权海关保护条例》及实施办法、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》,以及《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《奥林匹克标志保护条例》《世界博览会标志保护条例》等相关法律法规。

保护范围

知识产权海关边境保护的范围限于与进出口货物有关的知识产权,即进出口环节。受保护的知识产权包括商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权、世界博览会标志、奥林匹克标志。

保护模式

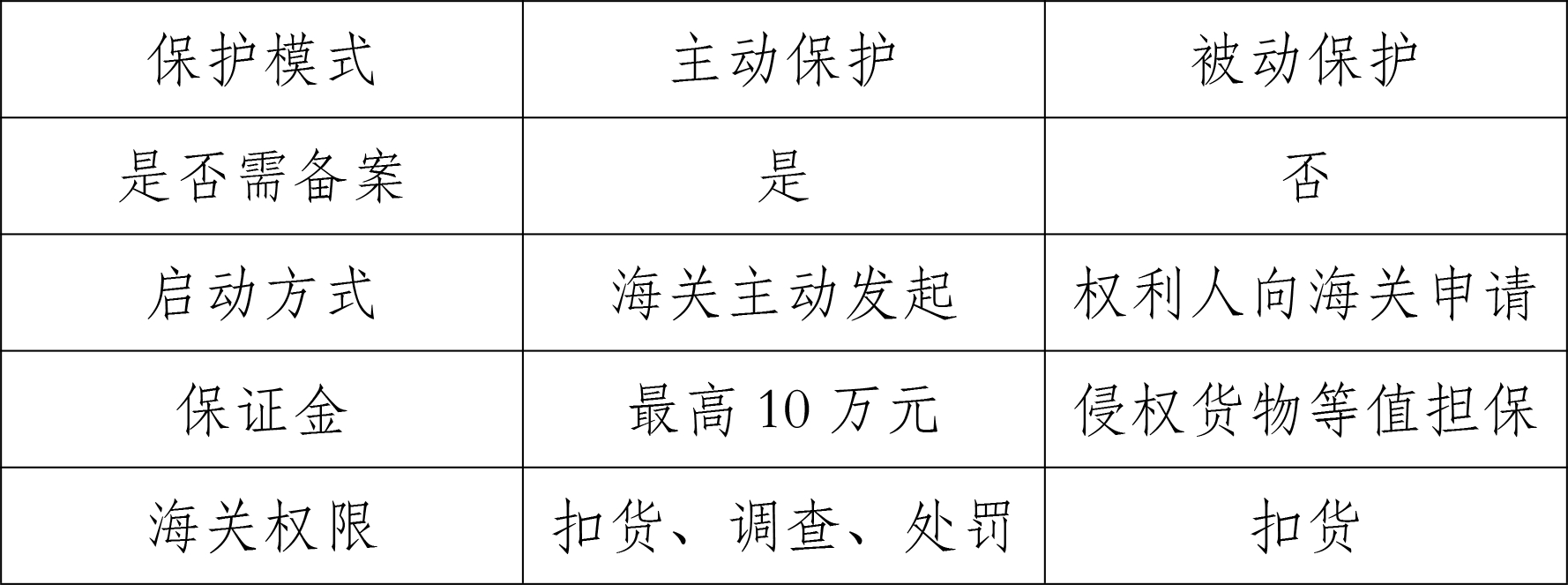

知识产权海关边境保护分为主动保护(依职权保护)和被动保护(依申请保护)两种模式。主动保护,是指海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,书面通知知识产权权利人,并根据权利人的确认情况开展后续保护工作。被动保护,是指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。两者主要对比详见下图。

从上图的对比可以看出,主动保护模式具有明显优势。在取得海关备案的前提下,海关对在日常监管中发现的疑似侵权货物有权主动暂停通关,通关环节查发侵权货物的机率将大幅提高,防止侵权货物流入销售渠道。在权利人确认权利情况并提交扣货申请及担保的情况下,海关可对侵权货物开展调查。经调查认定侵权的,海关将根据《海关行政处罚实施条例》等规定没收侵权货物,并处货值30%以下的罚款。同时,相比于被动模式下需要提交与扣留货物等值的保证金,主动模式下保证金最高不超过10万元。涉及商标权货物还可向海关总署申请总担保,无需一案一担保,维权成本明显较低。

三、合规建议

1.权利人

1.1 向海关备案知识产权。知识产权海关保护备案,是指知识产权权利人按照《知识产权海关保护条例》的规定,将其知识产权的所属及行使情况、附着知识产权货物的情况、已知的侵权货物进出口情况通过相关信息系统在海关总署进行登记,以便海关在进出口监管中能够主动对有关知识产权实施保护。知识产权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效,有效期为10年。第一次备案有效期届满前6个月内,可向海关总署申请续展备案,有效期同样为10年。截至2021年4月19日,权利人在海关累计知识产权备案61306项,其中商标权54636项,著作权4544项,专利权2126项。此外,备案并非一“备”永逸。权利人还需做好后续的备案信息维护工作,及时更新知识产权权利信息、合法使用人信息等内容,避免合法使用人的货物被误扣的情况。

1.2 积极配合海关开展主动保护。在海关通知发现疑似侵权货物后,在法定的3个工作日内确认货物权利状况,提交扣货申请并缴纳保证金,并配合海关开展侵权证据提交、证据开示等后续调查。同时,尽管根据《知识产权海关保护条例》规定,权利人有权不要求海关扣留侵权嫌疑货物。但建议权利人审慎使用该权利,避免影响后续的保护效果。

1.3 积极收集和反馈侵权货物信息。即使在主动保护模式下,仍建议权利人积极收集侵权货物信息或线索,主动向海关进行反馈,形成关企联动的保护局面。特别是侵犯专利权的货物,相较于侵犯商标权的货物,海关在口岸通关的狭窄时空内发现专利侵权的难度较大。这就需要权利人同步做好侵权证据的调查、收集工作,以进一步提高侵权货物查发率。此外,暂未备案的企业,一旦发现侵权线索,也可通过被动保护程序寻求海关边境保护。

1.4 借助海关保护程序开展民事救济。海关作为知识产权边境保护的主管部门,其在查处侵权行为过程中收集的证据资料,通常都会获得法院或其他知识产权行政主管部门的采纳。海关在口岸查扣的侵权货物及相关证据,有利于权利人在民事诉讼程序中占据有利位置,减少维权成本。权利人还可申请法院向海关调取侵权人在全国口岸的同类进出口情况,进一步收集和固定证据。

1.5 依托多部门联动与多手段并用。目前,珠三角、长三角、京津冀等区域海关密切开展协作,中国海关与欧、美、俄、日、韩等国家和地区的海关在相关知识产权保护合作框架下持续合作。同时,海关与市场监管、版权、烟草专卖部门在执法协作、案件线索通报移送、企业服务、联合惩戒等方面的协同机制日渐完善。海关与公安机关“行政刑事保护衔接”机制也不断深化。权利人可依托各层面、各部门的合作机制,由海关通过与知识产权主管部门、公安、法院的信息共享,形成境外—边境—境内、行政—民事—刑事的全方位保护体系,增强对侵权人的打击威慑力度。

1.6 用足海关支持政策。自有知识产权货物出口货值占10%以上或拥有知名商标或拥有行业核心专利、守法记录良好的外向型企业,可申请成为“龙腾”行动重点保护企业,享受海关专人“一对一”指导、纳入海关“一般认证”、“高级认证”企业培育名单、对企业的自主知识产权实施重点保护、加快案件办理、加大处罚力度以及支持企业海外维权等措施。

2.代工企业(潜在侵权人)

2.1 代工(或进口)前做好尽职调查。建议代工企业(进口商)在接受订单(进口)前,对相关货物的知识产权状况进行必要的尽职调查,确认委托人(供货商)对相关货物具有相应知识产权或得到权利人的合法授权,在源头上防范知识产权侵权风险。除此之外,涉外定牌加工企业及平行进口商还需核实相关知识产权在境内的权利情况,防止因知识产权地域冲突而引发合规风险。

2.2 通关申报前备齐权利文书。根据《海关法》第四十四条规定,进出口收发货人应当向海关如实申报有关知识产权状况,并提交合法使用有关知识产权的证明文件。企业如未能提交相关文件,海关可能采取中止放行的措施。建议企业在申报前备齐相关权利证明文书,避免因通关延迟而造成货物滞留费用及违约风险。

2.3 发生疑似侵权时的抗辩和交保放行。根据《知识产权海关保护条例》规定,如收发货人认为其货物未侵犯权利人的知识产权,可向海关提交书面说明及相关证据。对于涉嫌侵犯专利权的货物,由于专利权是否侵权的认定难度较大、耗时较长,收发货人可向海关提供货物等值的担保金,请求海关先行放行其货物。

2.4 发生疑似侵权时的和解。根据《海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》规定,知识产权权利人与收发货人就海关扣留的侵权嫌疑货物达成协议,向海关提出书面申请并随附相关协议,要求海关解除扣留侵权嫌疑货物的,海关除认为涉嫌构成犯罪外,可以终止调查。当发生疑似侵权行为后,涉嫌侵权人可视情况考虑与权利人进行协商和解,避免后续可能发生的行政处罚以及民事诉讼。有条件的地区可借助相关调解机制化解纠纷。例如广州海关所属南沙海关与地方法院联合设立的知识产权纠纷调处中心,对于符合条件的侵权纠纷,海关会优先将案件导入调处中心,当事人可选择诉前调解、诉前财产保全等相关措施。法院也可根据当事人意愿,在纠纷产生初期就介入调解。实践中,部分具备良好加工生产能力的侵权企业经过海关查处和引导,依法成为权利人的授权工厂,取得良好的执法效果。

2.5 关注定牌加工出口及平行进口的合规风险。目前,我国存在大量的涉外定牌加工(OEM)模式,即代工企业将境外委托方提供的商标标识附着在代工产品上,并将产品全部出口至境外销售的经营模式。在此模式下,由于产品流向涉及两个不同法域,如相关商标在我国境内由其他权利人持有,则可能发生侵权争议。贴牌加工是否构成侵权,长久以来都是海关执法和法院审理的难点。据有关统计,目前全国法院审结关于涉外定牌加工案件共有139件。民事案件共117件,其中:认定涉外定牌加工中贴附商标的行为,属于商标法规定的使用行为,从而构成侵权的为20件,约占17.1%;认定不构成侵权的为97件,约占82.9%。行政案件共22件,其中:认定涉外定牌加工中的使用行为构成商标使用的有17件,约占77.3%;未认定构成商标使用的有5件,约占22.7%。[2]上述数据可以看出,行政案件和民事案件中关于涉外定牌加工中商标使用的认定标准不一。但最高人民法院2020年公布的十大知识产权典型案件中,“本田技研案”对该问题进行了明确,认为涉外定牌加工的贸易方式不能作为侵犯商标权的除外情形。同时,平行进口货物引发的知识产权侵权纠纷也存在类似的问题。因此,涉外定牌加工及平行进口均存在较大的合规风险,需代工企业(平行进口商)予以特别关注。

结语

近年来,我国知识产权保护上升至全新的战略高度,发展进入新阶段。随着我国完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的核准,知识产权保护作为RCEP的重要章节,将进一步推动我国知识产权保护水平整体提升。我国拥有自主知识产权的企业应借此东风,充分运用国家政策和法律工具,保护和培育更多的民族品牌。

注释