2020年3月,最高人民检察院启动涉案违法犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑的企业合规监管试点工作,在全国确定了6个基层检察院作为试点单位。[1]

2020年12月25日,在最高人民检察院企业合规试点工作座谈会上,最高检检察长张军强调:“要加强理论研究,深化实践探索,稳慎有序扩大试点范围,以检察履职助力构建有中国特色的企业合规制度。”

2020年12月27日,最高人民检察院为创新推进企业合规制度试点与对企业平等保护的有机衔接,成立了企业合规问题研究指导组,由最高检党组副书记、常务副检察长童建明任组长。

企业刑事合规这一老生常谈的话题在2020年支持保护民营企业的背景下再次焕发生机,与以往不同的是,企业刑事合规不再只是企业搭台律师唱戏、帮助企业自我规范和合法经营的“内功”,而且由司法机关大力支持,成为企业涉嫌犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑及企业与个人犯罪隔离的重要依据,为保障企业稳健发展提供强大“外力”。

企业刑事合规体系的核心围绕着“合规不起诉”模式,最初起源于美国1970年代的“审前转处协议”,轻微犯罪的未成年人可以通过与检方签署协议(协议内容通常包含承认犯罪、配合调查、赔偿被害人等)来换取不起诉待遇。直到90年代,该模式被认为能够较好地在司法公平和社会效益之间求取平衡,逐渐演变为“暂缓起诉协议”制度,进而被逐步运用到公司犯罪领域。

现如今,在欧美等发达国家,“合规不起诉”模式已经有了相对成熟的体系和较为广泛的应用。例如,2017年劳斯莱斯公司涉嫌商业贿赂腐败案,英国反严重欺诈办公室与劳斯莱斯公司达成了暂缓起诉协议,双方约定在不起诉的前提下,劳斯莱斯公司需要依据合规监督人员的指导,执行包含提升合规员工的专业能力、提升整车动力系统改进计划的相关反腐败策略和程序控制方案等多项合规建议。除此之外,德国的大众汽车,英国的渣打银行,美国的Facebook、摩根大通和我国的中兴通讯等大众熟知的企业,均与检察机关签署过此类的“暂缓起诉协议”,从而避免了直接被起诉的刑事风险。

长久以来,企业合规,尤其是刑事合规在我国都未受到企业积极推广,主要原因是企业家们基于惯性思维和业务自信,在没有看到明确的效益提升保障之前,很少能主动寻求业务模式的彻底改变,尤其是当这样的改变会占用大量经济成本和人力成本时。此外,企业一旦涉嫌刑事犯罪,司法机关也未给予开展了合规的企业任何激励措施。

近些年来,随着对民营企业的支持保护不断加强,贯彻落实习总书记关于保护民营企业的重要指示精神不断深化,最高人民检察院率先确定上海市浦东新区、金山区人民检察院,广东省深圳市南山区、宝安区人民检察院,江苏省张家港市人民检察院,山东省郯城县人民检察院为企业合规监管试点单位,标志着“依法推进企业合规管理试点”的序幕正式拉开。

随后的半年内,深圳龙华、江苏苏州、浙江宁波、浙江岱山等多地的检察院相继自发建立地方企业合规工作制度。2020年12月,辽宁省人民检察院更是联合十几部门制定了唯一一个在全省范围内铺开的合规工作制度——《关于建立涉罪企业合规考察制度的意见》。(以下称“辽宁意见”)。《辽宁意见》在合规不起诉的适用条件、合规考察程序、特定罪名的考察要点、“独立监管人制度”的设立、考察后的处理等方面做出了全面、细致、操作性强的示范。全国范围内企业合规工作的铺开指日可期。

1、企业刑事合规适用的主体

合规适用的主体不仅仅只适用于企业,也适用于企业的人员。《辽宁意见》规定:涉罪企业合规考察制度既适用于单位犯罪案件,也适用于企业经营者、管理者、关键技术人员等重要生产经营人员与企业生产经营相关的个人犯罪案件。

2、企业刑事合规适用的罪名

《辽宁意见》将污染环境罪,破坏自然资源罪,生产、销售伪劣产品罪,走私犯罪,银行保险企业犯罪,地方金融组织犯罪,税收犯罪,商业贿赂、扰乱市场秩序犯罪这八类犯罪明确了合规计划的考察要点。这八类犯罪基本涵盖了常见的企业犯罪类型。

3、企业刑事合规开展的时机

对于企业来说,刑事合规开展的越早越好:不仅可以将刑事犯罪扼杀在萌芽中,而且可以降低或避免企业因刑事犯罪带来的风险。至于已经被刑事立案的企业,虽然已经错过了最佳时机,但根据现有规定,依然给予了企业在审查起诉阶段主动申请开展企业合规监督考察的机会,对考察合格的企业可以减轻处罚或不予起诉。

我国企业对刑事风险长久以来认识尚浅,加上我国治理企业犯罪的传统策略侧重于事后惩罚、消极预防,等到企业真正了解刑事风险之时,往往已经是企业被判“死刑”之日:在漫长的诉讼等待过程中,企业不仅需要承受巨大的经济损失、名誉损失,其管理体系也面临巨大考验,项目资格被剥夺,生产经营停滞,甚至最终濒临破产边缘。

2020年3月,最高人民检察院启动了涉案违法犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑的企业合规监管试点工作,改变了企业一旦涉嫌刑事犯罪就被判“死刑”现状,明确了刑事合规企业的激励措施:如对涉案人员可以取保候审,可以不予起诉,可以作出缓刑的量刑建议。

1、企业刑事合规不逮捕

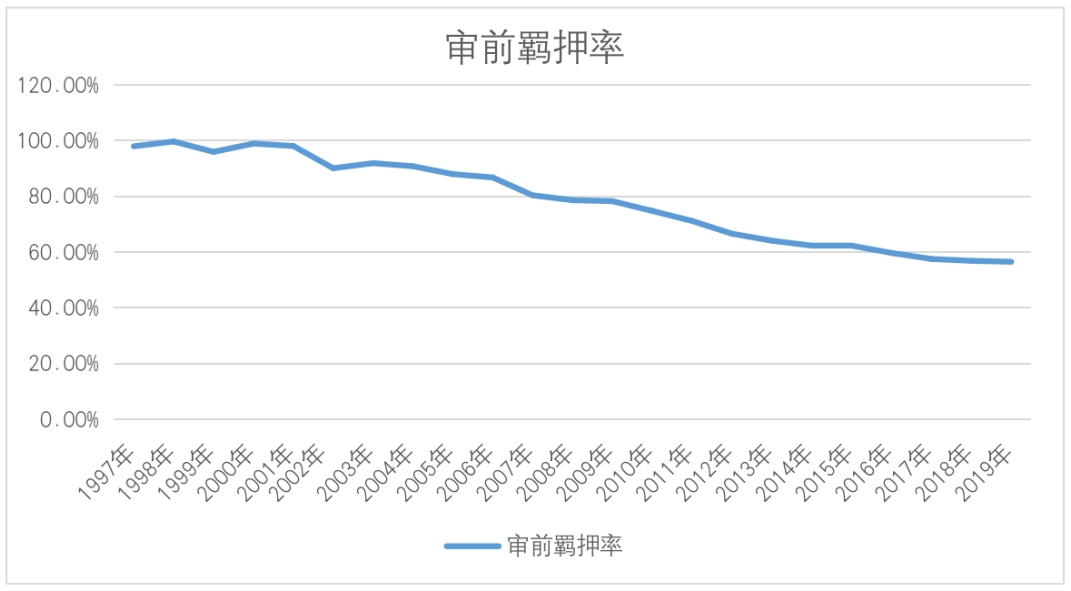

在我国如果涉嫌刑事犯罪,在判决之前,一般以羁押为原则,非羁押为例外,长期以来审前羁押率一直居高不下。近些年来,审前羁押率虽呈现整体下降趋势,但与国际刑事司法准则中“以羁押为例外”的法治原则相比仍有进一步完善的空间。

在实践中,单位犯罪的涉案人员很多都是法定代表人或实际控制人,他们对企业的运营起着至关重要的作用。企业如涉嫌刑事犯罪,上述人员大部分都是在毫无准备、未对企业进行任何安排的情况下被侦查机关带走调查并采取刑事拘留的强制措施,此时,单位涉案人员能够在审判之前取保候审就显得尤为重要。

最高人民检察院启动的涉案违法犯罪合规监管试点工作,明确了如涉案企业进行了合规,可作为依法不予逮捕的重要依据。根据《刑事诉讼法》规定,在侦查阶段,关于是否逮捕的决定由检察院作出。因此,在最高检允许“依法不捕”的明确态度下,检察院在审查企业涉案人员逮捕时,企业如果向检察院提交建立了企业合规的证据,将会成为检察院作出不予逮捕决定的重要依据。

如《辽宁意见》第十二条规定:“适用合规考察制度案件,对于被采取羁押性强制措施的直接负责的主管人员或其他直接责任人员,在签署认罪认罚具结书后,经审查认为采用非羁押性强制措施足以防止发生刑事诉讼法第八十一条第一款规定的社会危险性的,应当变更强制措施为取保候审。”

2、企业刑事合规不起诉

企业合规不起诉制度有效地激发了企业的合规意识,让绝大多数涉案企业摆脱了被提起公诉的命运,生产经营得以顺利延续。此外,该制度还有效地避免了刑罚的“水波效应”对企业或第三人造成不必要的影响:降低了企业陷入刑事危机而导致的员工大面积失业、投资人血本无归、退休职工老无所依、上下游企业受到牵连等负面效应。2020年,全国各地的检察院,尤其试点的检察院中,企业刑事合规不起诉的实践正在逐步推开。

最高人民检察院发布的第81号指导案例:无锡市新吴区人民检察院对无锡市某科技公司涉嫌虚开增值税专用发票罪不起诉的重要依据就是该公司案发前有基本的合规管理制度。同时向该公司发出了《检察建议书》,督促该公司构建现代化管理制度,完善合规制度。

2020年10月,苏州市姑苏区人民检察院作出的姑检刑不诉〔2020〕132号不起诉决定书认定:“被不起诉单位苏州某某商贸有限公司因涉嫌虚开增值税专用发票罪被移送审查起诉,但犯罪情节轻微,案发后在限期内积极整改完善相关制度,建立了刑事合规程序体系,经第三方评估达到刑事合规标准,且具有自首、认罪认罚、补缴全部税款等情节,决定不起诉”。

2020年12月,张家港市人民检察院作出的张检四部刑不诉〔2020〕495号不起诉决定书认定:“被不起诉单位因涉嫌污染环境罪被移送审查起诉,但犯罪情节较轻,有自首情节、自愿认罪认罚,且案发后立即采取有效措施进行了整改,并主动申请开展企业刑事合规监督考察,经评估合格,决定不起诉”。

3、企业刑事合规判处缓刑

2020年3月最高检启动的合规监管试点工作要求,明确了涉案企业进行了合规可作为依法不判处实刑的重要依据。《刑事诉讼法》第176条规定:“犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议”。因此,检察院在出具量刑建议时,企业提交的刑事合规证据,将会成为检察院向法院出具缓刑量刑建议的重要依据。

《刑事诉讼法》第201条规定:“对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议”。从最高检公布的数据看,2020年在认罪认罚案件中,量刑建议采纳率达到94.9%。因此,在认罪认罚案件中,检察院的量刑建议对企业是否能够适用缓刑就显得尤为重要。

4、企业刑事合规隔离单位刑事责任

在我国司法实践中,一直奉行着一种类似“严格责任”的归责方式,即企业一旦涉嫌单位犯罪,在没有证据证明相关个人的犯罪行为不是企业行为的情形下,则推定犯罪行为是企业行为。这也意味着,只要单位员工或者管理人员的行为被认定是为了实现单位的利益,其犯罪行为就有可能被认定为单位犯罪。

站在企业的角度,如何有效地切割员工行为和企业行为,使企业免于因员工个人行为被追究刑事责任成为了关键,而企业刑事合规便是其中最有效的一种方式。

2017年兰州市中级法院对雀巢公司六名员工涉嫌侵犯个人信息案的判决,就体现了这种刑事归责方式的思想。该案中六名员工辩称自己的行为系公司行为,只是听从公司要求完成任务,属于单位犯罪。诚然,如雀巢公司无法证明六人的行为不是服从单位意志,则很可能受到刑事处罚。随后,雀巢公司以自身较为完善的合规制度作为证据,证明了相关个人的犯罪行为是超越其职权的行为,无法代表公司的整体意志。该案也被誉为我国“企业刑事合规无罪抗辩第一案”。

在〔2020〕甘0724刑初2号判决书中:“唐某跃的证言证实公司为此请了专门的法律顾问进行过法律培训,还对渠道公司做过刑事合规专题讲座。”最终判决未认定为单位犯罪,公司自身的合规管理体系和内部控制机制,有效地隔离了单位刑事责任。

5、企业刑事合规作为出罪依据

我国立法机关对如何有效监管互联网一直非常重视。《刑法修正案(九)》新增“拒不履行信息网络安全管理义务罪”,对不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务,经监管部门责令采取改正措施而拒不改正,而导致使违法信息大量传播等严重后果的网络服务提供者给予刑事处罚。

该罪名对经营互联网平台公司的经营管理能力提出了更高的要求,而实施企业刑事合规在这一场景下,则有望成为证明平台公司已经尽到网络安全管理义务的有力证据,继而成为平台公司不构成该罪名的重要依据。

企业刑事合规跨越了刑事与行政、民事的交叉领域,涉及企业经营的多个环节,是一个系统复杂的工作。这也就意味着企业刑事合规不仅仅需要企业自身参与,也需要企业委托专业律师团队制定一套切实有效的刑事合规方案;而最高检企业合规试点工作扩大,也将为企业依法、有效开展合规工作予以极大政策助力和实操指引。

注释