对于用人单位解雇不胜任员工,法律规定了一系列严格的条件和程序。一直以来,在以员工不胜任为由解除劳动合同的司法判例中,用人单位在大多数地区胜诉的比例不到10%,这一比例也在一定程度上反映了用人单位在不胜任解除时所遭遇的严重困境。结合我们在劳动争议案件中的经验,本文意在就员工不胜任情形下用人单位单方解除时遵循的基本流程和相关认定条件进行分析并分享一些实操建议。

一、基本流程

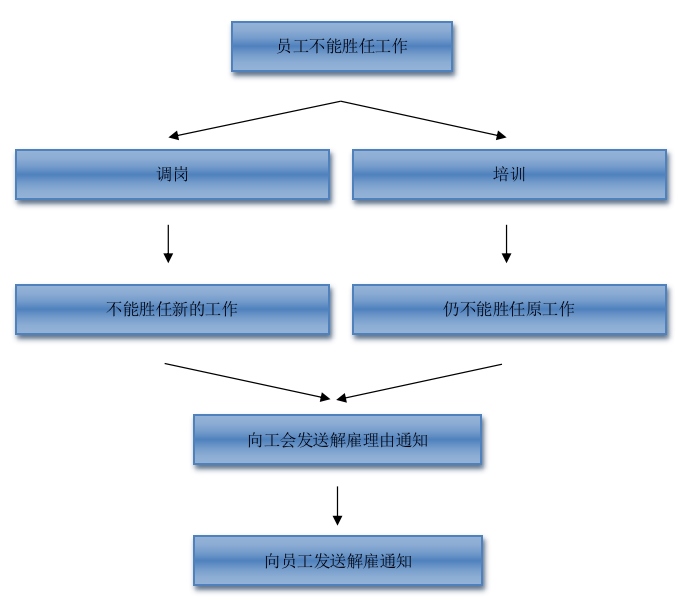

根据《中华人民共和国劳动合同法》(下称“《劳动合同法》”)第40条第(二)项,员工不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位可以单方解除与该员工之间的劳动合同。基于该规定,为了证明不胜任解除的合法性,用人单位除需要向裁审机构证明员工确实不胜任其工作岗位外,还需举证证明其已履行解除前的法定程序,即已经对员工进行了培训或调岗,以及证明员工在经过培训或调岗后仍不胜任工作。合法解雇不胜任员工所应遵循的基本流程可参考下图[1]:

二、员工不胜任的认定

用人单位败诉的一个常见原因是其未能证明员工不能胜任工作。

《劳动合同法》以及最高人民法院在2020年12月29日公布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释(2020)26号)均未对“不能胜任工作”进行具体定义。劳动部办公厅在1994年发布的《关于<中华人民共和国劳动法>若干条文的说明》第26条第三款将“不能胜任工作”界定为“不能按要求完成劳动合同中约定的任务或者同工种、同岗位人员的工作量”。根据该规定,用人单位判断员工是否胜任工作的标准(以下简称“考评标准”)主要在于员工是否完成了用人单位为其设定的工作任务或工作量。

用人单位可通过制定相关规章制度或者与员工在劳动合同或其他协议中进行书面约定的方式将考评标准进行明确和细化。另外,为进一步评价员工是否符合考评标准,用人单位通常会在员工工作期间对员工进行绩效考核。综合实践中裁审机构在处理不胜任解除案件时审查的因素,我们建议用人单位在设定考评标准和进行绩效考核时注意做到以下方面,以降低败诉风险:

考评标准包含具体、完整和明确的工作职责或目标,并且用人单位尽可能设定细化的和可量化的考核指标,例如产量、销售额、频率、完成工作所需的工作时间、合格率、满意度、出错率、投诉率等。过于宽泛或含糊的指标(比如要求一名销售总监要实现“令人满意的销售额”)很难被裁审机构接受作为用人单位衡量员工是否胜任工作的依据。

考评标准围绕员工的岗位条件和特点设定并且合法合理。用人单位在制定考评标准时应结合员工自身岗位的条件和特点并适当考虑同行业同时期的同等或类似岗位的普遍情况进行合理确定。制定的考评标准不得违法,例如,用人单位如以快递员每日工作时间低于10小时或拒绝加班认定员工不胜任工作,将无法得到裁审机构的支持,原因在于该项考评标准与法律所保障的员工休息休假和自愿加班的权利相违背。另外,实践中,裁审机构往往会考量员工过往工作情况、生活常识、经济和社会客观情况等因素对用人单位的考评标准进行合理性审查。举例而言,假设用人单位在疫情期间仍基于员工出勤率或者出差率对员工工作能力进行考评,鉴于该项考评标准在疫情期间可能不具备客观实现条件,裁审机构很有可能认定其不具备合理性而不得作为考评依据。

考核的标准和程序以遵循法定流程的方式充分为员工所知晓。和其他关乎员工切身利益的规章制度一样,公司有关绩效考核的制度也应当依法经过民主讨论,征求所有员工或员工代表的意见,并随后向员工进行公示或告知,否则绩效考核制度将无法有效地约束员工。

以客观情况为基础进行考核,尽量避免仅依据主观判断做出认定。首先,对员工做出的评价性结论最好有客观的数据和事实(如销售额统计、第三方投诉记录)作为支撑;第二,公司可以考虑让HR、工会和员工代表参与到考核流程中,以增强考核的客观性;第三,绩效考核应着眼于员工自身的表现以及员工表现和其本人工作职责和目标之间的关联性,而不能纯粹以员工与其他员工之间的对比结果进行认定。以实施“末位淘汰制”为例,根据最高人民法院于2016年11月发布的一份民事审判工作纪要,用人单位通过所谓的“末位淘汰制”单方解除劳动合同将被认定为违法解除,因为考核排名末位并不能必然推导出员工不胜任其工作。

考评标准和考评结果得到员工的认可。员工签字确认与考评标准和考评结果相关的文件可以在很大程度上被解读为员工对考核标准和结果的接受,这将在极大减轻用人单位在劳动争议案件中的举证负担。随着互联网技术的飞速发展以及电子化办公方式的普及,用人单位往往通过公司内网、办公APP等线上方式要求员工确认考评标准和考评结果。在使用线上确认方式时,用人单位可考虑采用线上视频可视化确认、向员工提供仅限其本人登录的系统或者链接(比如需输入员工工号和仅限其本人知悉的密码才能登录)等方法,以便有效证明相关确认确系员工本人操作。

实践中,员工拒绝确认考核结果的情况时有发生,特别是当考核结果对其不利时。有些用人单位仅仅因为员工未认可考核结果而败诉。为应对这种情况,我们建议用人单位在其考核体系里引入一项机制,允许员工对其考核结果提出异议和要求复核。在由于员工拒绝或怠于确认考核结果而出现劳动争议时,在考核过程中与员工进行充分沟通和保持善意开明态度的用人单位会处于更有利的地位。

用人单位在对不胜任员工进行培训或调岗之后需要对其进行二次考核。在二次考核的过程中,用人单位同样需要注意参照遵循以上要点。

三、法定必经程序:培训或调岗

员工一次未通过绩效考核,用人单位并不得直接以不胜任为由解雇员工。法律要求用人单位对不胜任员工进行培训或者调岗,未履行或者未合理履行该必经程序的,用人单位将被认定为违法解除。为降低用人单位在履行前述法定程序上面临的风险,我们建议用人单位注意以下要点:

调岗和培训两种方式可二选一,用人单位可根据个案情况进行选择。用人单位在进行选择时可考虑员工的能力差距、培训成本以及是否存在可供调配的其他合适的岗位等因素。

调岗应是合理的并且不具有针对性的。调整后的岗位应和员工的资质、经验和工作水平相匹配。把员工安排到比原来不胜任的职位要求更高的岗位,或者将员工调整到以员工能力显然无法胜任的岗位(例如安排销售人员从事IT技术开发或者安排法语翻译员从事日语翻译工作等),很有可能说明用人单位并不具备改进员工工作能力的诚意。此外,如果用人单位对员工的调岗是带有歧视性的或侮辱性的,比如调派前办公室经理去门卫岗位,用人单位也很有可能在由此发生的争议中败诉。

同时,调岗经常伴随着能否调薪以及员工拒绝调岗后如何处理的问题。关于调薪,用人单位应确保和证明调薪的合理性,一次调薪幅度不宜过大。实践中,是否大幅度降低员工的薪资待遇往往反过来成为裁审机构审查用人单位调岗是否合理的衡量因素之一。对员工拒绝调岗安排的,用人单位可考虑结合公司内部的规章制度做出处理,比如进行警告乃至解除劳动合同等纪律处分。不过,用人单位在处理时应特别注意是否具有明确的制度依据,并且最好能在处理前事先提醒和告知员工不配合的后果。

安排的培训内容合理,且有迹可循。具体而言,第一,培训内容和培训对象应具有针对性。用人单位为不胜任员工安排的培训应与提高其工作技能和工作水平相关,同时培训对象应限于不胜任员工本人而非全体员工;第二,从举证的角度出发,用人单位应注意收集和保管所有和培训有关的材料。

结语

注释