上回书说到,联交所自2017年6月16日刊发《有关建议设立创新板的框架咨询文件》之后,对富有潜力的高科技企业一路紧追不舍,终于在2018年2月23日刊发《新兴及创新产业公司上市制度咨询文件》(详情参见2018年3月8日本所公众号发表的《联交所市场咨询函<新兴与创新产业公司上市制度>解读》)。然而,这份让市场翘首企盼良久的新规中不仅多有法言法语,而且还有很多让人感到云里雾里的高科技名词,读来不免高呼“难煞我也”,真可谓千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

各位莫慌,这次就让我们话接前文,为各位解读一下本次新规中的一位主角——生物科技公司,来看看究竟是什么样的身材和样貌,才能入得联交所的法眼。

一、曲径通幽处 ——为生物科技公司开启的“VIP”通道

拟上市公司须符合《主板上市规则》的上市条件,其中极为重要的一项内容就是“财务资格测试”,然而对于生物科技公司,其研发周期较长,前期研发投入大的特点导致其在需要资本市场支持的时候,常常败倒在财务规则测试面前,联交所火眼金睛,自然也发现了这个问题,于是乎,本次咨询文件为生物科技公司开启绿色通道,符合规定条件的生物科技公司即使没有通过财务资格测试,也可以在联交所上市了,当然,该类生物科技公司仍需符合第18A章规定的除财务资格测试(《主板上市规则》第8章中的规定)以外的其他一般条件。

二、惊鸿一瞥 ——生物科技类公司特别通道初探

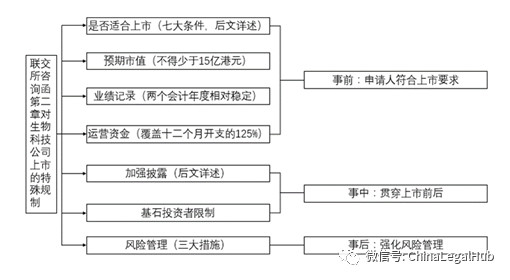

从这次咨询函第二章对生物科技公司上市特殊规制的大框架来看,主要有以下七块内容,让我们先来大略了解一下,请先看大纲。

接下来,我们对这个大纲做一个展开:

1 是否适合上市

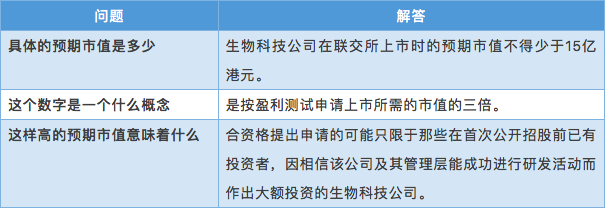

2 预期市值

在这个部分,咨询文件层层递进,为我们讲明白了三个问题。

这样的规定也契合了咨询文件中提出的本次新规所期望兼顾的两个方向,即“吸引初创公司”和“提供合适的投资者保障”。

3 业绩记录

生物科技公司申请人必须在上市前已由大致相同的管理层经营现有的业务至少两个会计年度。这一规定对公司管理层和业务结构的稳定性提出要求,两个会计年度的时间节点也需要注意。

相对一般公司而言,希望走“VIP通道”的生物科技公司需要符合更高的运营资金要求,以降低其在上市后无法应付运营开支的风险。生物科技公司申请人需确保有足可应付集团由上市文件刊发日期起至少十二个月所需开支的至少125%,上述运营资金是包括新申请人首次上市的所得款项的。

这个部分,咨询文件对特殊的生物科技公司提出了八项特别的披露要求,其中涉及诸多法律和科技专业领域,让我们留待后文详述,不过提醒各位看官注意,除了这八项特别要求以外,生物科技公司亦须根据《上市规则》第18A.04,18A.05及18A.07条的规定,在中期报告及年报中持续披露其研发活动的资料。

6 基石投资者的限制

“基石投资”(cornerstone investment),是指IPO时,某个或某几个投资者提前和发行人签订认购协议,以IPO价格(签订协议时是未知的)认购一定数量的股票。基石投资者的背景介绍和认购金额需要披露在Reds或者HKPO招股书中。根据联交所规定,基石投资者有六个月锁定期,在锁定期中止前不可出售所持股票,而根据本次联交所的咨询文件的规定,在判断生物科技公司上市时以及上市后基石投资者由上市日期起计的六个月锁定期结束前是否符合公众持股量的最低要求时,基石投资者所认购的股份不应计算在内。

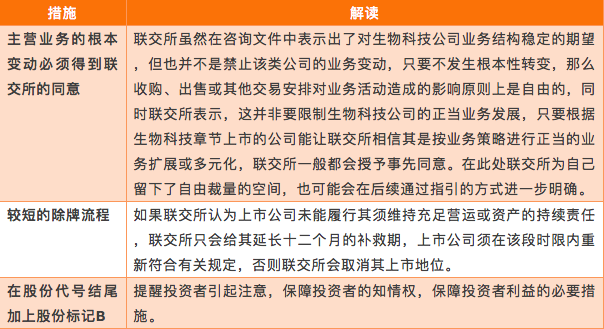

这一部分内容,我们在2018年3月8日的分析文章中已经提及,在此略述一二。

本次咨询文件一共提出了三个管理风险的特别措施:

联交所虽然在咨询文件中表示出了对生物科技公司业务结构稳定的期望,但也并不是禁止该类公司的业务变动,只要不发生根本性转变,那么收购、出售或其他交易安排对业务活动造成的影响原则上是自由的,同时联交所表示,这并非要限制生物科技公司的正当业务发展,只要根据生物科技章节要求上市的公司能让联交所相信其是按业务策略进行正当的业务扩展或多元化,联交所一般都会授予事先同意。在此处联交所为自己留下了自由裁量的空间,也可能会在后续通过指引的方式进一步明确。

如果联交所认为上市公司未能履行其须维持充足营运或资产的持续责任,联交所只会给其延长十二个月的补救期,上市公司须在该段时限内重新符合有关规定,否则联交所会取消其上市地位。

三、众里寻他千百度 ——什么样的生物科技公司适合上市

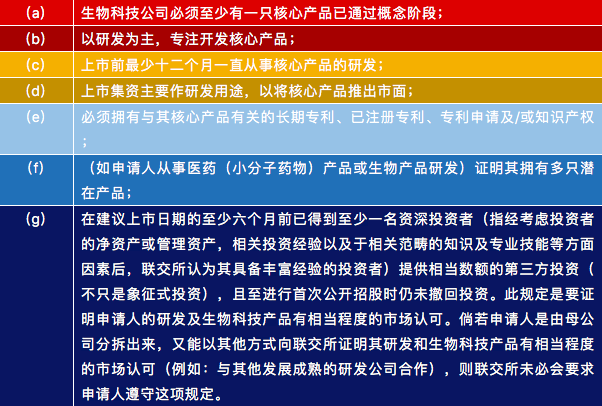

根据咨询文件,生物科技公司申请人预期要证明其具备以下特点:

联交所亦指出,上述所载的因素并非涵盖一切情况,亦没有约束力,联交所在评估申请人是否适合上市时会考虑所有相关情况。即使生物科技公司具备上述所载的特点,联交所亦 可酌情断定其不适合上市。

上面这一大段内容看似复杂,其实很好读,关键问题就在于有几个难解的名词,成为通向理解的绊脚石。

1 核心产品

核心产品,也就是一家生物科技公司的主打产品,与公司的主营业务,研发方向和经营策略有关,核心产品的确定是由公司自己来决定并将其作为申请上市的基础,这个核心产品、主打产品,必须是已经研发成形制定出了样品,不是停留在构思设想阶段。

2 已通过概念阶段

通俗来说,已通过概念阶段,就是指一个产品已经成型,而不是仅停留在构思和设想中,一般应该通过型式检测。咨询文件在第75段中对这个问题进行了更细致的规范。在第75段,核心产品被分为四类,我们一类类进行分别解读。

a 药物(小分子药物)

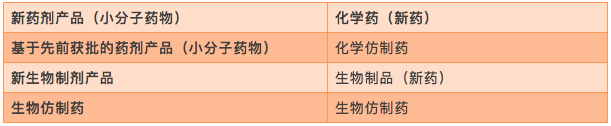

咨询文件对药品的分类以横纵不同的方式分别分为两个类别,按照药品的主要活性成分不同,分为化学制剂和生物制剂,也就是咨询文件的第一类和第二类产品,按照创新型不同,分为新药和仿制药,并且针对这四类情况分别加以规定。由于咨询文件中的用词与国内习惯的通用词略有不同,我们需要进行一个简单的对应。

在对审批环节的约束上,究竟属于生物制品还是化学药的考量因素不大,主要是依据其属于仿制药还是新药来进行规制,而规制的参考因素主要是临床试验的阶段。

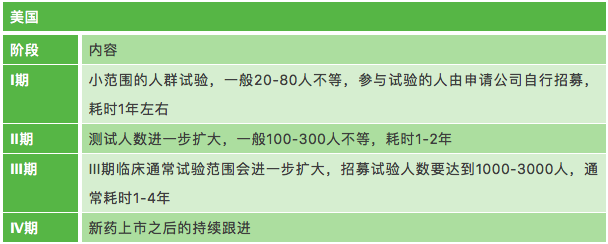

美国和中国一样,均将药物的临床试验分为四期,详情见下表:

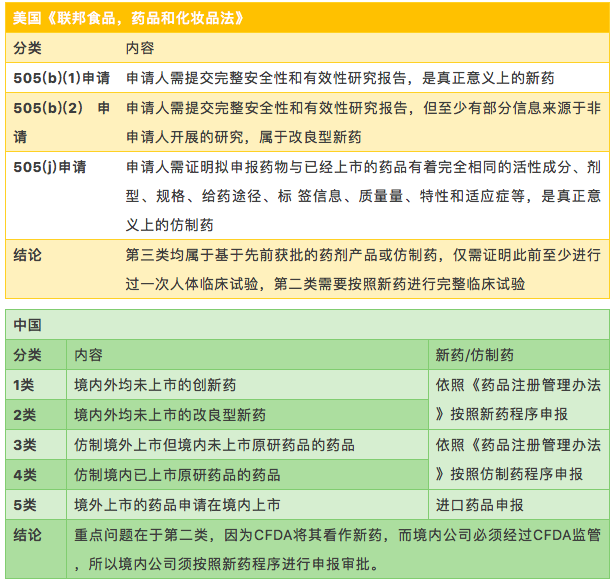

针对仿制药,则申请人必须证明至少已经通过一次人体临床试验,且有关主管当局并不反对其开展第二阶段(或其后阶段)的试验。而中国和美国对仿制药的定义是不同的。

b 医疗器械(包括诊断器材)

如果核心产品是医疗器械(即咨询文件所指的医疗器材),申请人必须证明:(i) 该产品是有关主管当局分类标准项下的第二类或第三类医疗器械;(ii) 该产品已至少通过型式检测,该检测主要是由有资质的检测机构依据既有的国家标准、行业标准以及厂家提出的产品技术要求对产品进行安全性有效性的评价,这将构成主管当局或认可机构所需申请的关键部分;及 (iii) 主管当局同意或并无反对申请人开展进一步临床试验;或主管当局不反对申请人开始销售有关医疗器械。

中美医疗器械分类概述:

综上,只有部分符合上述条件的第二类和第三类医疗器械才可能成为核心产品。另外需要注意的是,我国新修订的《医疗器械分类目录》将于2018年8月1日开始实行,原有的医疗器械分类被精简,很多器械被升类或降类,在准备联交所上市的时间节点上,对新规的生效也应当予以关注。

c 其他生物科技产品

对于完全不属于上述标准的生物科技产品的上市申请,若上市申请人能证明有关生物科技产品已通过概念阶段(参照上述因素),并具备适合框架或客观指标可供投资者作出知情投资决定,则联交所将按情况逐一个别考虑。决定接纳这样的上市申请需获得香港证监会的同意。

3 拥有核心知识产权

咨询文件中提及的长期专利,应当认为是指发明专利,在美国,专利主要是指发明专利,而在中国,发明,实用新型和外观设计都可以称为专利,但只有发明专利需要进行实质性审查才可获得授权,且保护期长,保护制度最为严密,遵循目的解释并考虑与国际社会统一的思路,申请人所掌握的核心产品相关的专利最好是发明专利。此外,通俗理解长期专利应该是企业自己申请到的专利,或别人永久转让给该企业的专利。

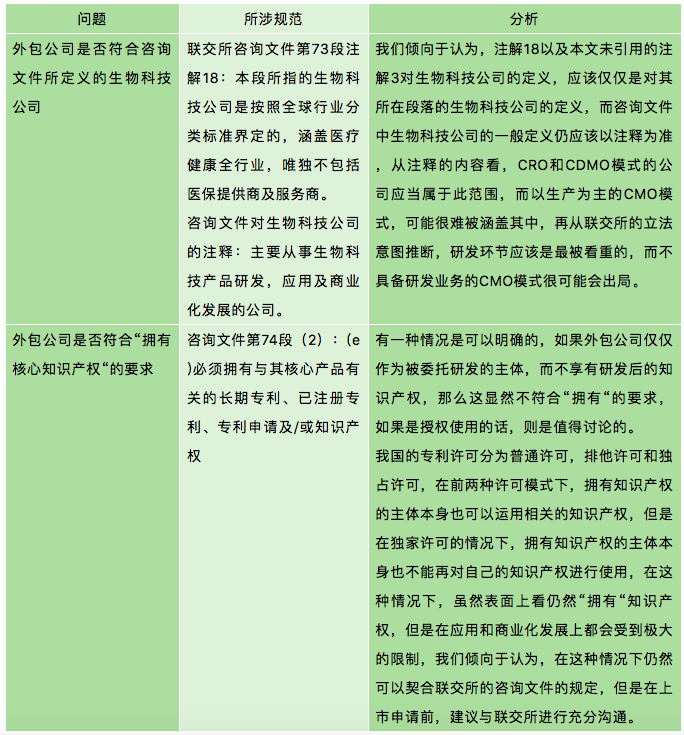

实务中,外包服务公司在中国的数量不在少数,很多类似机构最近都在咨询我们相关新政问题,探讨其是否符合上市的标准。就涉及外包服务的问题,这其中主要涉及三种模式:

综上所述,我们可以看出,外包服务模式是否符合本次联交所咨询文件的上市要求,主要需要探讨两个问题,详见下表:

四、天下谁人不识君 ——更严格的披露责任

联交所的咨询文件第83段加强披露责任中,为根据生物科技公司章节上市的生物科技公司,在披露时苛以更严格的要求,并且具体罗列了八项特别的披露要求:包括披露核心产品的开发阶段、就核心产品与相关主管当局进行的重要沟通、与核心产品有关的所有重要安全数据、核心产品当前可见的市场机遇及任何潜在市场机遇、与任何牵涉外购许可技术的核心产品有关的权利及责任、研发开支详情、核心产品的专利利情况及管理理层的研发经验。

上述八项内容中,有两项内容比较模糊,分别是“就核心产品与相关主管当局

进行的重要沟通“和”与核心产品有关的所有重要安全数据“。

a 就核心产品与相关主管当局进行的重要沟通

国家药监部门就企业产品申报、监督、检查过程中产生的公文。这些公文,有些因涉及企业产品的技术内容,而不会向公众公开。但是因为咨询文件仅明文排除法律法规不准披露或主管当局禁止披露的内容,因此企业如果想通过这一渠道登陆联交所,恐怕不能自主决定是否进行披露。

b 与核心产品有关的所有重要安全数据

关于安全数据应当包含在临床试验和审批过程中所涉及的所有与产品安全性有效性有关的数据,对此应当采取较为广义的理解,如果是药品的话,应当包括研发阶段,试验准备阶段,临床试验的详细监测数据和在审批过程中相关的安全数据,而作为医疗器械则应包含在研发、检测、临床试验、流通环节产生的与产品安全性有效性有关的数据。

五、特殊难题 ——我国医疗技术临床应用管理与咨询文件规范的适用

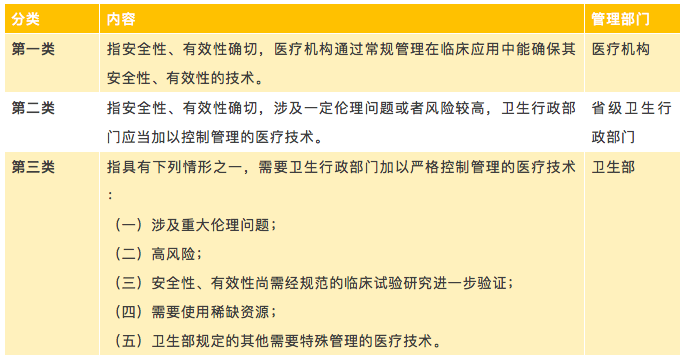

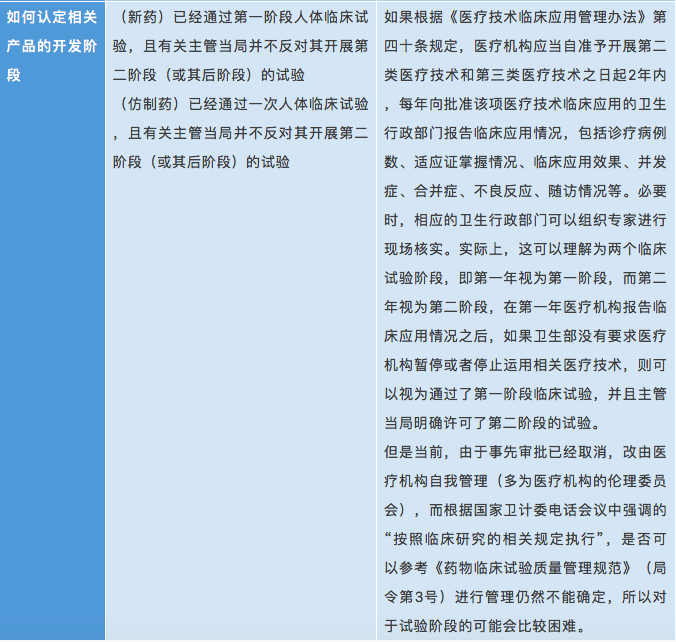

根据我国《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发〔2009〕18号)的规定,该办法所称医疗技术,是指医疗机构及其医务人员以诊断和治疗疾病为目的,对疾病作出判断和消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康而采取的诊断、治疗措施。医疗技术又被分为三类,详见下表:

但是,随着2013年卫生部在部门改革中被取消,职责并入国家卫生计生委(国家卫计委),随后国家卫计委发布《关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》(国卫医发〔2015〕71号),医疗技术的应用不再需要通过审批,而改由各个医疗机构根据国家卫计委的指引自我管理,该通知第五条规定“取消第三类医疗技术临床应用准入审批后,医疗机构对本机构医疗技术临床应用和管理承担主体责任。各级各类医疗机构应当按照《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发〔2009〕18号)要求,强化主体责任意识,建立完善医疗技术临床应用管理制度,按照手术分级管理要求对医师进行手术授权并动态管理,建立健全医疗技术评估与管理档案制度。”这就使得医疗技术的临床应用进入了一个真空地带,不再需要审批。

2016年5月4日上午,国家卫生计生委召开了关于规范医疗机构科室管理和医疗技术管理工作的电视电话会议,由省、市、县三级卫生计生委医政医管负责同志及二级以上医院院长参加。会议重申,未在“限制临床应用的医疗技术(2015版)”名单内的《首批允许临床应用的第三类医疗技术目录》其他在列技术(主要指自体免疫细胞治疗技术等),按照临床研究的相关规定执行。

此后,国家卫计委一直通过出台“准入名单”的方式对医疗技术的临床应用进行规范,例如《造血干细胞移植技术管理规范(2017年版)等15个“限制临床应用”医疗技术管理规范和质量控制指标》。

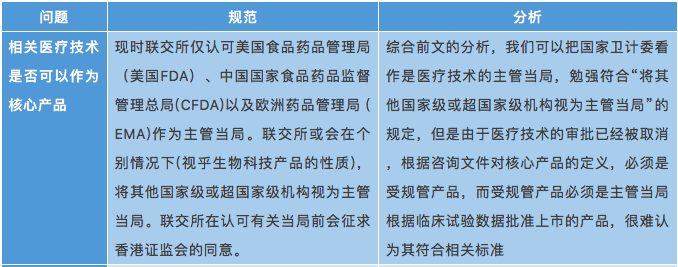

我国部分药物(例如细胞治疗技术和一些肿瘤创新药)既属于新药,同时也属于第二类或第三类医疗技术(例如之前举例的采用细胞治疗技术和肿瘤创新药就属于第三类医疗技术),而在审批过程中,新药的审批程序比较繁琐,周期更长,一些企业会选择通过第三类医疗技术进入临床,对于以此种产品作为核心产品的企业,综合前文,我们在这面临两个问题,详见下表:

值得注意的是,关于细胞治疗,2016年12月,《细胞制品研究与评价技术指导原则》征求意见稿发布。2017年12月18日,CFDA发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》,由于细胞治疗产品的特殊性,此前新药的评价体系很难照搬套用。免疫细胞治疗产品曾经参照第三类医疗技术进行管理,行业里也有按照新药和医疗技术分别管理的声音,指导原则明确了细胞治疗产品按照“新药”申报管理,因此现阶段,细胞治疗已经不存在两条路径的问题,而对于此前已经按照第三类医疗技术投入临床应用的产品,需要按照上述分析,根据其具体所属时间和申报程序个案讨论。

2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,将国家卫生和计划生育委员会的职责整合,组建中华人民共和国国家卫生健康委员会;将国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责整合,组建中华人民共和国国家医疗保障局;不再保留国家卫生和计划生育委员会,相关政策存在进一步变动的可能。

综上,我们倾向于认为,医疗技术的准入审批取消之后,相关领域在我国是一个监管空白区域,我们很难将本次咨询文件的规范适用于相关医疗技术,但是,联交所本次咨询文件中在主管当局方面留下了裁量的余地,并且在临床试验阶段的约束上没有采用国际上主流的Ⅰ期与Ⅱ期的说法,而是采用了第一阶段和第二阶段的表述,所以我们认为,此处并非不可商榷的,如果相关公司的条件非常符合联交所的描述,并且有价值较高的知识产权,我们可以在申请上市之前与联交所和国家卫计委做充分的沟通,在对相关特殊情况进行释明之后,再申请上市。

参考规范性文件:

-

《新兴及创新产业公司上市制度咨询文件》

-

《药品注册管理办法》

-

《药品注册管理办法》(修订稿)

-

美国《联邦食品,药品和化妆品法》

-

《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)

-

《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)

-

《国家食品药品监督管理总局关于印发境内第二类医疗器械注册审批操作规范的通知》食药监械管〔2014〕209号

-

《总局关于发布医疗器械分类目录的公告》(2017年第104号)

-

《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发〔2009〕18号)

-

《关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》(国卫医发〔2015〕71号)

-

《国家卫生计生委召开规范医疗机构科室管理和医疗技术管理工作电视电话会议》(国家卫计委官网公开)

-

《造血干细胞移植技术管理规范(2017年版)》等15个“限制临床应用”医疗技术管理规范和质量控制指标

-

《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》2017年第216号